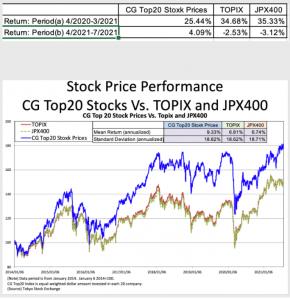

7月の株式相場は前月に引き続き手掛かり材料難から下値を切り下げる形で、月末にかけて安く引けた。7月1ヶ月間でのTopixとJPX400の両株価指数は-2.12%、-2.52%とそれぞれ下落した。CGレーティング・スコア上位のCGTop20株価は0.00%とフラットで終わったものの、両インデックスに対して4ヶ月連続アウトパフォーマンス。

下表は昨年のCOVID感染急拡大に伴う株式相場急落から回復に向かう2020年4月から日銀のETF買いプログラム変更がアナウンスされた2021年3月までの期間(a)とそれ以降の2021年4月から2021年7月までの期間(b)のCG Top20株価、TopixおよびJPX400のそれぞれの各リターンを示しています。CG Top20株価は期間(a)では両インデックスに対してアンダーパフォーマンスした一方で、期間(b)ではアウトパフォーマンスしています。COVID感染拡大を発端にした超金融緩和による資産インフレによる効果なのか、それとも日銀ETF買いプログラム変更による影響なのか明確にはわかりませんが、株式相場は一定のファンダメンタルズをより反映する方向に進み始めた所以ではないかと推測します。CG Top20株価のアウトパフォーマンスはよりクオリティの高い株式が評価される相場が始まったと見ることができます。