以前にも英語による情報開示について記事を書いて、ご報告したことがあります。今回はあらためて英語による情報開示について考えてみたいと思います。BDTIおよびMetricalでは繰り返し英語による情報開示の重要性を訴えていますし、最近では東証が「英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果」を公表するなど、この問題に関しても少しづつ注目が集まりつつあります。

上場会社の英語による情報開示に関しては、東京証券取引所の「Availability of English Disclosure Information by Listed Companies」において示されています。これによると、英語による情報開示に関して、「Timely Disclosure Documents」「Notices of General Shareholders Meetings」「Corporate Governance Reports」「Annual Securities Reports」「IR Presentations」「IR Website English Links」の各項目で各上場会社からの開示情報をもとにデータを提供しています。

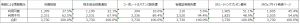

2021年6月30日現在の東証のデータでは、全上場企業3,782社のうちデータ集計できた3,730社について各項目の英語による情報開示は次の通りです。IR PresentationsとIR Website English Linksに関しては約半数の上場会社が英語での情報開示を行なっています。次いで英語による開示が進んでいるのは決算短信などの収益報告で、38%の会社が英語による流開示を行なっています。最も英語による情報開示が進んでいないのが、有価証券報告書とコーポレートガバナンス報告書で、それぞれ6%と11%の会社が英語による開示を行なっていることになっています。