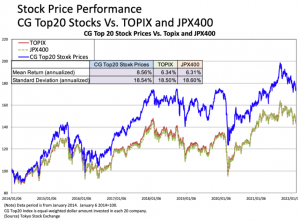

株式相場は3月上旬は米国金融引き締めを懸念した金利上昇を背景に弱含んだものの、その後はロシアとウクライナの停戦期待から3月末にかけて世界株式の上昇に支えられて堅調に推移した。3月1ヶ月間のTopixとJPX400の両株価指数は3.40%、3.68%とそれぞれ上昇。一方、CGレーティング・スコア上位のCGTop20株価は0.31%と前月の好パフォーマンスの反動から両インデックスに対してアンダーパフォーマンス。

株式相場は3月上旬は米国金融引き締めを懸念した金利上昇を背景に弱含んだものの、その後はロシアとウクライナの停戦期待から3月末にかけて世界株式の上昇に支えられて堅調に推移した。3月1ヶ月間のTopixとJPX400の両株価指数は3.40%、3.68%とそれぞれ上昇。一方、CGレーティング・スコア上位のCGTop20株価は0.31%と前月の好パフォーマンスの反動から両インデックスに対してアンダーパフォーマンス。

ESGへの対応が単なる慈善活動としてではなく、事業そのものとして取組むべき経営の重要課題として認識されるようになってから、役員研修受講者も年々増え続け、BDTIの役員研修受講生は2011年の研修開始以来2,400人を超えました。これは、ガバナンスに関する研修の歴史が浅い日本で、BDTIが企業および個人に対して低価格で研修を提供してきたからです。(活動報告はこちらをご覧ください。)

事業継続に不足する資金は主に寄付や事業収入を充てていますが、今後さらに内容の充実を図るには、さらなる寄付金やご支援が必要です。そして今直面している問題は日本の大手機関投資家からの支援がまったくと言っていいほどないことです。この10年間、BDTI が活動を続けられてきたのは外国人投資家のお陰です。それには大変感謝しています。日本人が自国の経済を守るのに他国に頼り続けていいのでしょうか。コーポレートガバナンスが強化され、投資環境も良くなっていることを日本の機関投資家も感じていると思います。なぜこんなに良くなっているか考えたことありますか?これも外国人である私が政府にコーポレートガバナンス・コードを提唱してきたからです。

上場会社のコーポレートガバナンスを改善する取り組みが2021年にどのくらい進んだかを数値を持って見ていきたいと思います。2022年4月の東証の市場区分の再編に伴い、2021年はコーポレートガバナンス・コードの改訂が行われました。その結果、改訂コーポレートガバナンス・コードの中で具体的に改善すべき事項として言及があった独立取締役比率と指名委員会および報酬委員会において、改善したことをあらためて確認しました。一方で、上場会社のコーポレートガバナンスを改善する取り組みも前に進むことが期待されます。その取り組みの成果によって、どのくらいコーポレートガバナンスが改善されたのかを数値を持って見ていきたいと思います。前の記事では、改訂コーポレートガバナンス・コードの中で具体的に改善すべき事項として言及がなかった評価項目、例えば取締役会の議長、女性取締役、買収防衛策に関してはほとんど改善していないか限定的な改善にとどまったことをご報告しました。

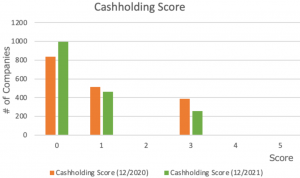

これから下記に示すチャートは、上場会社が実際にとったキー・アクションに関して、この1年間の上場会社の取り組みがどれくらい改善しているかをMetricalユニバース約1,700社で見ていきたいと思います。中でも、企業価値の成長に影響を左右するキャッシュの配分や資産の活用に注目して評価項目の変化を見ていきましょう。ボードプラクティスの改善は実際にとる会社の効果的なアクションにつながることが期待され、それがパフォーマンスの向上につながると期待しています。これまでの分析から、ボードプラクティス、キー・アクションの評価項目の中でパフォーマンスとポジティブな相関があることが確認されています。

最初のチャートは現金保有の評価を示すものです。売上高に対する現金同等物の比率が低いほどスコアが高くなるように設計されています。2021年12月の緑色の棒の分布は2020年12月のオレンジ色の棒の分布と比べるとスコアが低い左方に移っていることがわかります。売上高に対して現金保有の割合が上昇しています。成長投資のためにキャッシュが効果的に使われていないことが考えられます。他の評価項目について下記でもう少し詳しく見ていきましょう。

2月前半の株式相場は前月の大幅下落からの反発したが、米国金融政策の転換に伴う警戒感に加えて、月半ばからはロシアのウクライナ侵攻による不透明感から大幅に下落し、月末に戻して終えた。2月1ヶ月間のTopixとJPX400の両株価指数は-0.38%、-0.57%とそれぞれ下落。一方、CGレーティング・スコア上位のCGTop20株価は0.33%とプラスのリターンを確保して、両インデックスに対して大きくアウトパフォーマンス。

2022年3月8日、東京 – 国際女性デーにちなんで、オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」)と公益社団法人会社役員育成機構(以下「BDTI」)は、女性のために役員研修コースをサポートする新しい取り組みを1ヶ月間実施することを発表しました。

2022年3月の1ヶ月間、BDTIが開催する以下の役員研修コースのいずれかを申し込んだ優れた資質を持つ女性に対し、オアシスが費用を全額負担します。BDTIの日本語および英語の研修プログラムは、第一線で活躍する一流講師や専門家から直接学ぶ、日本の取締役または執行役員の候補者を育成するためのものです。

この支援の目的は、高い資質を持つ女性リーダーが取締役として活躍するために、研修によって必要なスキルを身につけ、女性取締役候補のパイプラインを拡大することで、日本の取締役のジェンダーギャップに積極的に対処することです。

オアシスの創業者で最高投資責任者のセス・フィッシャーは、「有能な女性取締役を加えることによって日本の取締役会のジェンダーギャップを改善することは、我々が重視していることであり、日本企業のガバナンスと競争力を高めると信じています。」とし、「私たちは、BDTIの優れた役員研修プログラムを通じて、多くの女性がこの機会を活用されることを期待します。」

BDTIの代表理事ニコラス・ベネシュは「役員研修を受けた優れた女性取締役は、日本の取締役会と企業に大きな利益をもたらします。私たちは、オアシスのリーダーシップを賞賛します。」

詳細については、BDTI(info@bdti.or.jp または 81-3-6432-2337)までお問い合わせください。

上場会社の担当者の皆様には先の見通せない中で今年の統合報告書等をどうすべきか、悩みが多いと聞きます。また経営層、取締役会の皆様におかれても、ESG経営の意味合いが腹落ちしない、Net Zeroを宣言するべきか姿勢を決めかねるという声も聞きます。本ウェビナーでは、現在VRFの理事を務められている北川哲雄氏、カタリスト投資顧問株式会社 取締役副社長COO小野塚 惠美氏を講師としてお迎えし、また優れた情報開示を行っている、味の素株式会社の矢崎久美子氏、株式会社アドバンテストの????本康志氏にパネリストとして加わっていただき、新時代に必要となるESG経営の真髄、効果的な開示の方向性をお示しいただきます。

ESG新時代には、リスクもオポチュニティも増幅します。企業は社会資源の重要性を理解し、自社の強み弱みを認識して長期戦略に繋げる必要があり、戦略の舵取りは取締役会の仕事です。その情報開示も含めて、取締役会がイニシアチブを発揮するべきなのですが、それには前提となる知識や体制が必須です。講師のお二人に、BDTIの代表理事ニコラス・ベネシュを交え、取締役会関与の重要性、経営層モニタリングのポイントなどをパネルディスカッション形式で議論します。

公益社団法人BDTIへのご支援をいただけますよう、お願いいたします

BDTIが無料ウェビナーや役員研修を低価格で提供できるのは寄付※をはじめとする皆様からのご支援により支えられているからです。お寄せいただいた寄付金はESGの大黒柱であるコーポレート・ガバナンス強化のための様々な活動に使われます。ESG時代においては日本の機関投資家のサポートを期待しているのですが、今は代表理事ベネシュをはじめ個人および外資系投資家の寄付者に依存しております。海外の機関投資家がコーポレートガバナンス向上の重要性を理解し支援するように、日本の機関投資家ももっと真剣にガバナンスの実質的な向上を考え、危機感をもってほしいのです。

研修活動をさらに充実させるためには、多くの方々のご支援、ご協力が必要です。寄付をすることが難しい場合はGoToDataなどデータ・サービス購入や賛助会員へのご入会も同様の支援になり、価値あるものとして自分に戻ってきます。

BDTIの活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご支援をお寄せくださいますよう願い申し上げます。

※当法人は「特定公益増進法人」にあたるため、寄付をされると税法上の有利な扱いを受けることができます。個人の場合、所得控除より更に有利な「税額控除」制度の扱いを受けられます。

本日(2022年2月21日)の日本経済新聞の記事で、友人でもある山口利昭弁護士のコメントを含めて、社外取締役への期待が高まっていることに着目しました。以下の文は正にその通りだと思いました。

「選定方法に課題

企業側の工夫も必要となる。企業統治に詳しい中村直人弁護士は「社外取締役の候補者を選定するプロセスから見直すのが大事だ」と話す。統治体制が最も厳しいとされる指名委員会等設置会社でさえ、社外取締役の候補者をまず経営陣が選び、指名委員会の了承を受ける流れになっている例も多い。経営者の「お友達人事」になってしまう可能性が残るという。

東証が市場区分を再編するに伴って、現在の一部市場に相当するプライム市場に求められる「より高いガバナンス水準」のガイドラインが示されています。

今回の記事では、議決権電子行使プラットフォームの利用・英文開示を取り上げたいと思います。2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは、補充原則1-2④および補充原則3-1②において、「議決権電子行使プラットフォームの利用・英文開示」において、プライム市場上場会社において、議決権電子行使プラットフォームの利用と英文開示を求めることが記載されました。

原文は次の通りです。補充原則1-2④「上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用可能とすべきである。」

補充原則3-1②「上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきである。」

要約すると、補充原則1-2④は、プライム市場上場会社は議決権行使を容易にするために、電子プラットフォームを利用可能とするべきであることと海外投資家に対しては招集通知の英訳を送付するべきであると明記したことです。補充原則3-1②は、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきであると明記されました。

補充原則1-2④では、「電子プラットフォームを利用可能とするべき」と議決行使の手段を特定されているので、プライム市場上場会社は次の株主総会までにこれを利用できる体制にしなければならないことになりました。招集通知を英訳して送付することは推奨事項なので、電子プラットフォームほどの緊急性はないので努力目標になっています。補充原則3-1②では、プライム市場上場会社には開示書類のうち必要とされる情報について英語での開示・提供を行うべきであるということですが、必要とされる書類とは何かに関して特定されていませんので、どの書類または情報が英訳必要なのかは、プライム市場上場会社の判断に委ねられています。筆者が英訳すべきであると考える情報の一つには、有価証券報告書があります。当該書類は法定書類なので、必要事項はすべて記載されています。注記も含めて本書類のすべてを英訳するべきです。海外機関投資家から特定の会社に関する質問をお受けする場合もありますが、有価証券報告書に記載してある事項も少なくないので(記載のない情報に関しては、当該上場会社に尋ねることになります)、投資家にとってはとても有益な情報が記載されている本書類が英訳されれば、海外機関投資家の利便性は格段に向上すると推察されます。現状では本書類を英訳している上場会社は極めて少数です。

これまでも以前の記事「Information Disclosure in English」において、上場会社の英語による情報開示の状況をお伝えしてきました。今回は上述のように、東証プライム市場上場基準に伴う議決権電子行使プラットフォームの利用と英文開示にフォーカスして、述べてみたいと思います。