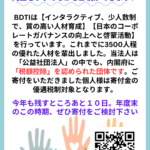

ダイハツのような不正事件をを減らしたい、と思いませんか?PBRが1.0以下の上場会社のコーポレートガバナンスを向上してほしいと思いませんか?ガバナンス向上をすすめながら節税ができます!!

ーー> 公益社団法人会社役員育成機構は、【インタラクティブ、少人数制で、質の高い人材育成】【日本のコーポレートガバナンスの向上へと啓蒙活動】を行っています。昨年度は女性受講率50%、これまでに3500人程の優れた人材を輩出しました。

当法人は、「公益社団法人」の中でも、内閣府に「税額控除」を認められた団体です。ご寄付をいただきました個人様は寄付金の優遇税制対象となります。 「所得税控除」と「税額控除」から、選択が可能です。 「税額控除」を選択されますと、減税効果が高くなります。 今年も残すところあと10日。 年度末のこの時期、ぜひ寄付をご検討ください。 あなたから寄せられた寄付金は「日本経済の健全な発展のための人材育成」を支えることにつながります。明るい日本の未来への一歩に、ぜひ、ご協力ください。