2022.3.3 “社外取塾” をテレビ会議で開催!次回は2022.05.23(月)の予定!

2022年3月8日、東京 – 国際女性デーにちなんで、オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」)と公益社団法人会社役員育成機構(以下「BDTI」)は、女性のために役員研修コースをサポートする新しい取り組みを1ヶ月間実施することを発表しました。

2022年3月の1ヶ月間、BDTIが開催する以下の役員研修コースのいずれかを申し込んだ優れた資質を持つ女性に対し、オアシスが費用を全額負担します。BDTIの日本語および英語の研修プログラムは、第一線で活躍する一流講師や専門家から直接学ぶ、日本の取締役または執行役員の候補者を育成するためのものです。

この支援の目的は、高い資質を持つ女性リーダーが取締役として活躍するために、研修によって必要なスキルを身につけ、女性取締役候補のパイプラインを拡大することで、日本の取締役のジェンダーギャップに積極的に対処することです。

オアシスの創業者で最高投資責任者のセス・フィッシャーは、「有能な女性取締役を加えることによって日本の取締役会のジェンダーギャップを改善することは、我々が重視していることであり、日本企業のガバナンスと競争力を高めると信じています。」とし、「私たちは、BDTIの優れた役員研修プログラムを通じて、多くの女性がこの機会を活用されることを期待します。」

BDTIの代表理事ニコラス・ベネシュは「役員研修を受けた優れた女性取締役は、日本の取締役会と企業に大きな利益をもたらします。私たちは、オアシスのリーダーシップを賞賛します。」

詳細については、BDTI(info@bdti.or.jp または 81-3-6432-2337)までお問い合わせください。

公益社団法人BDTIへのご支援をいただけますよう、お願いいたします

BDTIが無料ウェビナーや役員研修を低価格で提供できるのは寄付※をはじめとする皆様からのご支援により支えられているからです。お寄せいただいた寄付金はESGの大黒柱であるコーポレート・ガバナンス強化のための様々な活動に使われます。ESG時代においては日本の機関投資家のサポートを期待しているのですが、今は代表理事ベネシュをはじめ個人および外資系投資家の寄付者に依存しております。海外の機関投資家がコーポレートガバナンス向上の重要性を理解し支援するように、日本の機関投資家ももっと真剣にガバナンスの実質的な向上を考え、危機感をもってほしいのです。

研修活動をさらに充実させるためには、多くの方々のご支援、ご協力が必要です。寄付をすることが難しい場合はGoToDataなどデータ・サービス購入や賛助会員へのご入会も同様の支援になり、価値あるものとして自分に戻ってきます。

BDTIの活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご支援をお寄せくださいますよう願い申し上げます。

※当法人は「特定公益増進法人」にあたるため、寄付をされると税法上の有利な扱いを受けることができます。個人の場合、所得控除より更に有利な「税額控除」制度の扱いを受けられます。

洪水、 土砂災害、台風など気候変動が原因とされる自然災害が増え、投資家は企業が気候リスクにどれだけ備えているか知りたがっている。各国で石炭離れが始まって化石燃料を使う設備などは将来的に稼働しにくくなるとも予想され、企業がこうしたリスク資産をどの程度保有しているかも投資家は把握する必要がある。

金融庁は、すでに6月から日本のコーポレート・ガバナンス・コードに気候変動に関する情報開示を導入しているが、同コードには法的拘束力がなく、情報開示は「遵守または説明」ベースで導入されている。

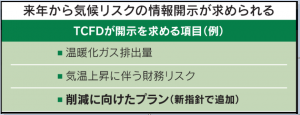

東京証券取引所(TSE)は、2022年4月に東京証券取引所の市場再編がある。その実質最上位と位置づけられる「プライム市場」の上場企業は、気候リスクの開示が求められるようになる。さらに金融庁は2023年以降、有価証券報告書を提出する約4,000社に広げる検討をしている。気候リスクの開示が主要企業の標準形となる。

日本経済新聞によると、開示方法は「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」と呼ばれる国際組織の指針がベースになる。TCFD勧告では、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標という4つのテーマに沿って開示内容が構成されている。これまでTCFDは温暖化ガス排出量の実績や削減目標、財務に与える影響などの情報開示を求めてきた。新しい指針はさらに踏み込んで、脱炭素への移行に伴う事業や戦略の変更計画、移行を支援するための行動や計画といった情報を開示するよう求める。「少なくとも5年ごとに見直し、必要に応じて更新する必要がある」ともした。

・健全ななコーポレート・ガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードという形で、具体的なコーポレート・ガバナンス改革

が日本で行われています。

・政府の政策と並行して、投資家グループやガバナンス推進派の企業リーダーによる支援ー活動により、今後もこのような前向きな

改革が継続されるであろう。

・日本企業は、大変革が起きたことを「理解」しており、大多数の企業が社外取締役を採用し、指名委員会や報酬委員会を設置し、

買収防衛策を縮小しています。

・日本の取締役会は、インセンティブベースの報酬、より高いレベルの多様性、およびリターンと資本効率への注力というグローバ

ルなトレンドを受け入れ始めています。

・また、国内外の機関投資家が積極的に議決権行使を行うようになったことで、株式の持ち合いやその他の「敵対的保有」が解消さ

れつつあり、市場は全体的に魅力的になっています。

・M&A(合併・買収)やアクティビズムが増加し、資本効率の向上、あるいは経営者の意識改革が進んでいます。

・以上のような多くの変化の結果、日本のROA(総資産利益率)の値は全体的に高い傾向にあります。

このように大きな進歩を遂げている一方で、株主は経営陣や取締役会と緊密に協力して、ガバナンスと価値向上のグローバルスタンダードに追いついていくことが求められています。このような建設的なエンゲージメントやアクティビズムが続けば、新たな期待に適応した企業には、投資や成長のための魅力的な機会が数多く生まれるでしょう。

2021年4月7日に金融庁よりコーポレートガバナンス・コード改定案が公表され、パブリックコメントの受付が開始された。今回の改定案では「独立社外取締役」と「サステナビリティ」が重要テーマになっている。

日本CFA協会が集約した意見によると、今回の改訂点において取締役の機能強化(プライム市場上場企業に対し社外取締役 1/3 以上、スキルマトリクスの開示など)については賛成意見が多かったが、その一方不十分であるという意見、形式的になるという懸念も見られました。またサステナビリティの課題や、TCFD の開示の追加について圧倒的に多くの回答者が「良いと思う」を選択したが、一部やはり“不十分”という意見が見られ、特に日本以外からの回答では不十分であるという意見は半数近くに達した。本改訂の修正・追加部分は概ね市場関係者に好評価とはいえるものの、これで十分であるのか、プライム市場上場企業だけで良いのかについては、引き続き議論が必要である。

以下、日本 CFA 協会「コーポレートガバナンスコード、改定案へのコメント」より抜粋。

2021年にコーポレートガバナンス・コードの改訂が予定されています。意見書では、2022年に予定されている東京証券取引所の市場区分再編後のプライム市場につき、その上場企業に対し、独立社外取締役の3分の1以上の選任を求めるべきであると提案しています。

プライム市場に関して、微々たる微調整でしかなく(既に3分の1の選任が多い)、プライム市場に参加しない企業に対しては「現状のままでいい、これ以上は要求しない。ご安心を。」というメッセージを送っているように見えます。

2013-2014年にコーポレートガバナンス・コードを提唱した時、7年後は「過半数」まで行くであろうと思ったので、がっかりしています。過半数の独立社外取締役まで原則を上げないと、多くの企業の取締役会は充分変わりません。

金融庁は、2020年11月に公表した「記述情報の開示の好事例集2020」について、新たに、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」の開示の好事例を追加・公表しました。

「記述情報の開示の好事例集」は、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促し、開示の充実を図ることを目的として、有価証券報告書における開示例を中心に好事例を取りまとめたものです。開示の好事例の検討に当たっては、投資家・アナリスト及び企業の皆様による勉強会を開催しております。

今後、「記述情報の開示の好事例集2020」に、「監査の状況」、「役員の報酬等」等の項目を追加するとともに、令和元年11月に公表した「政策保有株式:投資家が期待する好開示のポイント(例)」を更新することを予定しています。

また、必要に応じて、「記述情報の開示に関する原則」に反映していくことにより、開示内容全体のレベルの向上を図ることも予定しています。

会社役員育成機構(BDTI)では、コーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支え立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。ケース・スタディを随所に組込んだ実践的な研修です。各専門分野の講師による講義に加えて、画面を通じてのディスカッションもございます。是非、ご参加ください。

お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」「金商法」「コーポレート・ガバナンス (基礎・実践編の2コース)」の4コースすべて6ヶ月使用権が付与されます!

講義内容

当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。