本号からお読み頂く方のために。BDTIは、日米のクラスアクションを比較し、日本企業が取り組むべきリスク管理を考えるセミナーを2017年1月に実施した。多くの有意義な提言がなされたが、同時にクラスアクションを研究する場の必要性も認識された。こうして始まったのが、本研究会であり、研究成果をまとめたのが本報告書である。(第1号はこちら)(第2号はこちら)(第3号はこちら)

Ⅰ. 本研究会の目的目的

Ⅱ. 本研究報告書の利用上の注意と構成

Ⅲ. 日米クラスアクション制度の俯瞰

Ⅳ. 米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題

1. 国におけるクラスアクションとは

2. 米国におけるクラスアクションの動向

3. クラスアクション手続の概要

4. クラスアクションにおける証拠開示手続をめぐる問題

5. クラスアクションの防御戦略

6. クラスアクションの和解戦略

7. 和解と経営判断-企業存続にかかわる事態を避けるために

Ⅴ. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点(以下本号)

1. 新法制度の背景

2. 新法の特徴

3. 新法による手続の流れ

4. 特定適格消費者団体

5. 新法のリスクと対象事案のイメージ

6. 考えられる対策

本号がカバーする部分の監修者と、本研究会座長をBDTIから紹介する。

須藤希祥弁護士 長島・大野・常松法律事務所アソシエイト

https://www.noandt.com/data/lawyer/index/id/1716

消費者庁に出向し、日本版クラスアクション法の制定作業に携わった経験を有し、立法化の過程で持ち上がった、大小ありとあらゆる論点を把握している。日本版クラスアクションは、複雑な訴訟手続と論点を有しており、これまでの民事訴訟の延長ではないから、今後提起されるであろう日本初のクラスアクションには、須藤氏のような専門家の支援が必須であろう。研究会はいち早く支援を受けることができた。

研究会座長:島岡聖也

長年に亘り株式会社東芝の法務畑を歩み、米国でパソコン等製造物、品質責任に関するクラスアクションを多数経験している。合法的な恐喝とすら評されることのある裁判を経験し、普段から企業がとるべき手続、弁護士との戦略会議、土壇場の意思決定に関し助言できる数少ない実務家であり、その経験を我が国の企業法務に役立てたいという意思を持つ。研究会の立上げから成果物執筆まで、座長としてリーダーシップをとった。

前号からの続き

報告書本文

V. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点

4.新法による手続の流れ

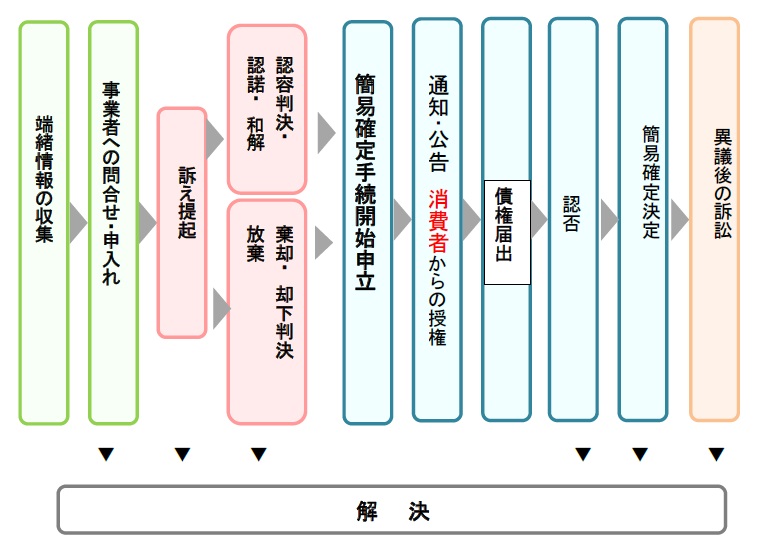

新法の手続について、訴訟提起前の特定団体とのやり取りを含め、下図の流れに従って進むことが予想される。事業者にとっての留意点を解説する。

特定団体は、濫訴を行ってはならず、対象消費者の救済の必要性や確実性を確認すべき注意義務を負っていると考えられる。このため、特定団体は、端緒となるべき情報だけでなく関係情報の収集活動を広く行う必要がある。

具体的には、特定団体は、元来適格消費者団体として、消費者の苦情受付、指導支援、事業者との交渉・解決・救済支援、違法行為の差止請求業務を行っているので、これらを通じて関係情報を常時収集している。また、各地の消費者相談センター等の情報が、国民生活センターが運営するPIO-NETというシステムを通じて集約され、所定の手続を経て特定団体に提供されるので、さまざまな情報が収集される。

⑵ 事業者への問い合わせ・申し入れ

これらによって一定数の同種のクレームが蓄積されると、多くの場合、特定団体は、事実関係の問い合わせや法的見解の確認、自主的な消費者救済等を求めて、事業者にコンタクトするものと想定される。そのため、事業者は、ある日突然、何の前触れもなく訴訟提起されるわけではない。最初は、事実関係の確認から始まり、非公式でソフトな対応である場合もそれなりにあるが、事実関係が明確になると正式な問合せ・申し入れに移行し、交渉・回答は公開され、強く自主的な救済・是正を求めることもありうる。

事業者としては、特定団体に対しては誠実に対応しながらも、誤解や一方的な主張に対しては、データや法的見解等も積極的に提示してきちんと反論すべきである。他方で、事案によっては、社内を説得して積極的にリコール等の自主改善を行い、訴訟に移行する前に解決することも真剣に検討されるべきであろう。

勝訴できる見通しがあれば別であるが、裁判になってから和解することについては後述する通り困難がありうるので、訴訟提起前に自主的に解決する方が合理的と考えられる場合もありうる。訴えを提起されること自体がリピュテーションに多大な悪影響を与えかねないし、長い年月をかけて裁判で勝ったとしても、その頃にはすでに回復不能な損害が生じている可能性もあるからである。自主改善することで合意に至った場合には、リコールや返金、それに代わる措置等を講じるためには、そのことを広く消費者に知らせる必要があり、他の特定団体にも通知する必要があるため、秘密にはできず公表されることに注意すべきである。

⑶ 提訴事案の選択

特定団体は、上記の通り収集した情報、事業者への申入れや交渉の結果を踏まえ、共通義務確認訴訟を提起するか否か、慎重に内部検討を行わなければならない。なぜならば、特定団体は、以下の通り濫訴の防止及び消費者の公平かつ迅速で実質的な救済確保のため、提訴事案の選択について相当高い注意義務を負っていると考えられるからである。

①濫訴防止の注意義務

新法は、特定団体による濫訴を防止するため、「不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えの提起等被害回復関係業務を実施してはならない」(75条2項)と定める。そして、「特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン」(以下、ガイドラインという)は、次のような場合を「不当な目的でみだりに」に当たるとする。

ア.「共通義務確認の訴えが、不適法として却下されもしくは請求に理由がないとして棄却されることが明らかなとき、またはこれが容易に見込まれるときであり、かつ、特定適格消費者団体がこれを知りながら、または容易に知りえたにもかかわらず特段の根拠なくあえて訴えを提起する場合」

例えば、「販売量が少なく多数性の要件を欠いていることを容易に知りうるにもかかわらず、または、リコール等の措置により残存する被害消費者は少なくなることが容易に見込めるにもかかわらず、共通義務確認訴訟を提起したような場合」、「特定製品において製造工程で僅少な割合で不可避的に発生する瑕疵に由来する不具合が発生するという事案において、個々の製品に当該瑕疵が存在するか否かを客観的に判断が困難で、簡易確定手続における個別の判断を迅速適切に行うことが困難であることが予想されることが見込まれるにもかかわらず、特段の根拠なくあえて訴訟を提起する場合」等がこれに当たるとする。

イ.自己もしくは第三者の不正な利益を図りまたは相手方に損害を加える目的で共通義務確認の訴えを提起する場合等、およそ消費者の利益の擁護を図る目的がない場合

これは、いわゆる図利加害目的をもって、相手方の業務の妨害をする場合や団体の自己利益の追求(売名、経済的利益等)を行う場合等である。

② 特定団体が提訴事案を選択する際の事情

一般的に、特定団体は、必ずしも潤沢な資金を有しているわけではないとされる。そのような団体が漫然と勝訴の見込みのない案件を選択して敗訴すれば、簡易確定手続を開始できず、対象消費者から授権はなされず、報酬も得られない。さらに、それまでの費用はすべて特定団体の持ち出しとなり、経済的なインパクトが大きい。

また、確定勝訴または和解等により簡易確定手続が開始されても、特定団体が受け取るべき報酬および費用は事業者からの回収額の1/2以下とされているので、案件によっては費用倒れとなる可能性もありうる。

さらに、特に本制度が定着するまでは、本制度への理解や支持を確保しなければならないため、特定団体は、対象案件を極めて慎重に選択するであろうといわれている。

以上を含めた特定団体の活動は、監督官庁により常時モニタリングされ、特定認定に適合しない状態に陥った場合には、適合命令・改善命令、特定認定の取消処分がなされ、原告適格を失うこともありうる。

⑷ 訴訟の提起

共通義務確認の訴えは、個々の消費者の債権ではない、共通義務という抽象的な義務確認を目的とするため、訴訟物の価額の算定上、財産上の請求でない請求に係る訴え(訴訟の目的物の価額は160万円)とみなされる。訴え提起の手数料は一律13,000円となる。したがって、想定請求総額に拘わらず、訴え提起の費用自体は非常に安価で、特定団体の提訴が容易になるよう配慮されている。

なお、義務確認訴訟の訴訟物は何か、一つか複数か、裁判所はどのように処理すべきかなど、法的争点に関する複雑な議論がある。また、却下・棄却を区別する基準、共通義務の訴訟要件としての性格、共通義務確認訴訟における和解の困難さ等、新法には従来の民事訴訟にはないさまざまな特殊性がある。被告事業者としては、専門の弁護士に相談すべきであろう。

⑸ 訴訟提起時等になされる公表、WEB開示

特定団体が提訴した時、また、共通義務確認訴訟の確定判決を受けた時、新法82条は、特定団体は対象消費者の財産的被害の回復に資するため、対象消費者、他の特定団体、内閣総理大臣(消費者庁)に対して、情報提供を行うよう求めている。ガイドラインによれば、特定団体は、その際事案の概要、内容、被害を受けた消費者の範囲、被害金額の多寡、今後の被害拡大の恐れ、被害を与えた根拠に加え、事業者に与える影響も勘案して公表しなければならない。

事業者側としても、特に提訴時の特定団体による公表は一方的なものになる可能性もあるので、事案によっては、あらかじめ正確な事実や事業者側としての法的主張を含めて、公平に公表するよう申し入れておく必要があろう。

また、従来の差止請求事案で、ウェブサイトで公表された訴訟継続中の事案の進行状況が他の類似案件を防止する効果がある等の理由で、訴訟終了後も削除されずに何年も残る例もあったといわれる。そのような場合に備え、事案の実質的な終了後は、事業者名は匿名化するなど、事案に応じて配慮すべきことを申し入れておくべきであろう。

⑹ 訴訟遂行と防御

訴訟提起がなされてしまった以上、有利に訴訟を進める方策に最大限努力せざるを得ないことは言うまでもない。新法とクラスアクションとは、さまざまな点で異なるが、本案だけでなく、訴訟要件である共通性、支配性、多数性という共通義務の構成要素成立を阻止することが防御として効果的であることもありうる。そのような場合も含め、クラスアクションの防御戦略が参考になるだろう。

例えば、共通性・支配性が存在するためには、共通性としては、対象消費者の集団のすべてに原因事実・法的基礎が共通すること、支配性としては、損害の発生・因果関係にばらつきがなく、簡易確定手続で個々の債権確定に相当の審理が不要であることが見通せることが立証される必要がある。これを全面的に覆すことが困難な場合でも、一部に例外的な事項や支配性を欠く対象範囲があるときは、そのような部分をそぎ落とし、集団をより小さくすることが防御の中心となる。例えば、不具合の範囲をロット単位で縮小する等である。また、場合によっては、リコールを自主的に実施して解決部分を拡大し、紛争対象を縮小し、和解の契機とすることも検討されるべきであろう。

⑺ 共通義務確認訴訟の終結―判決

共通義務確認訴訟で出される判決は確認判決であり、認容の場合は、例えば次のようなものとなる。

1.被告と対象消費者との間で締結された対象商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額の債務不履行に基づく損害賠償義務

2.1.の損害賠償義務にかかる金員に対する請求日の翌日から支払い済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金支払い義務」

なお、認容しない場合には、「原告の請求に係る訴えを却下する」または「原告の請求を棄却する」等となる。

判決については上訴が可能で、確定すれば既判力が生じるが、認容しない判決の場合には、既判力が及ぶ範囲について片面的既判力の問題があることは上述した通りである。

⑻ 共通義務確認訴訟の終結―裁判上の和解

通常の裁判上の和解は、裁判外の和解と同様に、公序良俗に反せずその他の無効・取消となる原因がなければ、その内容は自由である。しかし、共通義務確認訴訟においては、対象消費者から授権を受けていないことに加え、簡易確定手続に接続できるかどうかという技術的な観点を考慮して、裁判上の和解には以下のような制約があるといわれている。

①共通義務の全部または一部の存否についての和解に限ること(新法10条)

共通義務確認訴訟段階では特定団体は対象消費者から具体的な授権を受けていないため、新法が許す和解は「共通義務の全部又は一部についてその存否」に関するものに限られる。⑺の認容判決のイメージに示される、共通義務(の一部)についてあるかないかという画一的内容を超えて、具体的な消費者の権利についての処分はできないという趣旨である。

例えば、共通義務の法的根拠(訴訟物)が債務不履行と不法行為のように複数あって、一方については全面的に認める場合、1年という対象期間のうち半年ごとに区切って片方の期間について全面的に認める場合、またはロット番号等で特定して、あるロット番号については全面的に共通義務を認めて良いなら、和解できる。つまり、このような法的根拠、期間、ロット番号等の識別可能な単位で、全面的に認めるか(被告の認諾的和解)、全く認めない(原告の請求放棄的和解)か、という一刀両断的なもの(共通義務の存否)しか認めないというのが、新法の共通義務確認訴訟における和解の特徴である。

その結果、これまでの訴訟で一般的であった、法的義務の存否について否定または明確に定めないで支払義務を定める和解、「解決金として○○円支払う」和解、「〇割の責任の範囲で支払義務を認める」割合的和解はできない。「○○円を支払う代わりに、その余の権利を放棄する」等、特定団体または対象消費者が反対給付を受取る代わりに特定団体が請求放棄的和解を行うこと等も、共通義務の存否に関する和解の範疇を超えており、認められないという。

その結果、共通義務訴訟段階においては、事業者にとっては、条理と実情に即した柔軟な解決はできず、使い勝手が極めて悪く、和解の機会があるとしても、そのようなインセンティブが働くか疑問があるとさえいわれている。

また、共通義務の存否に関する和解が成立する場合には、謝罪、状況のモニタリング、不当約款の不使用の義務等、対象消費者の利益となり、具体的権利の処分に係らない限り和解の内容として付随して執行力を持たせることは認められるとされる。その一方、裁判上の和解は確定判決と同様の効力があり、通知・公告すべきものとされるので、口外禁止・秘匿条項は適当でないとされる。これでは事業者にとって、ますます和解を選択する理由がなくなっていくといわざるを得ないといえよう。

②簡易確定手続に接続して困難を生じる可能性のある(支配性に欠ける)和解はできないこと

裁判上の和解を行った場合、一部でも共通義務を認めるものであれば、簡易確定手続に接続されるので、簡易確定手続での審理に相当の審理を必要としない必要がある(支配性、法3条4項)ことは判決による場合とかわらない。例えば、製品の不具合や異物混入の程度が問題となり、判決の予測が立たず不測の敗訴を避けようとして、例えば、「対象となる商品のうち瑕疵のある製品を購入した消費者」を対象消費者とする共通義務を認めたうえで、簡易確定手続で実質的に個々の対象物について逐一検証を求めようとしても、簡易確定手続ではそのような手続は想定されていないため、そのような和解は行うことできないと考えるべきであろう。しかしながら、現実問題として共通義務の存否についての予測が立つかどうかは、よほど明確な場合を除き、裁判官から、責任原因の有無、共通性・支配性の有無について心証の開示がなされない限り困難であり、結局和解に応じることが難しい場合が想定される。

⑼ 共通義務確認訴訟提起後の裁判外での和解の是非

上記の通り、裁判上の和解が困難を伴う場合、裁判外で和解して訴訟取下げを合意する方法の是非が様々に議論されている。しかし、特定団体の立場では受け入れづらいという。その理由としては、新法では、特定団体としては裁判外の和解を行う権限はみとめられない(適格消費者団体として和解の当事者となることは自由であるが、新法の仕組みの埒外となる)上に、消費者の迅速簡易な救済のために、有利な枠組みが用意されているにもかかわらず、裁判外の和解ではそれらを利用できないので、一旦共通義務確認訴訟を始めた以上、取下げを伴う結果を生じるのは、特定団体の注意義務に反する恐れがあるという。例えば、裁判上の和解であれば、簡易確定手続に参加・特定団体に授権する対象消費者及び他の特定団体に対する既判力があり、簡易確定手続に接続して書面だけの簡易な審理で債権確定ができ、事業者が保有する対象消費者の情報を開示させる情報提供命令も利用できるのに、裁判外の和解の場合にはこれらのメリットを利用できない。もちろん、事業者が誠実に協力・履行しない場合には強制力もない。

したがって、事案と相手方を限定して、このような制度を活用しなくても同様の結果が得られる見通しがない限り、特定団体としては応じられない、ということであろう。

なお、これらの議論は、共通義務確認訴訟における裁判上の和解を行える諸条件が極めて硬直になってしまった結果、実務的な便法を探す議論であるといわざるを得ない。裁判所、当事者双方の工夫により、本筋に戻って、裁判上での和解で従来の実務のように、より柔軟に条理と実情に即した解決がなされる運用ができることが望まれる。

⑽ 簡易確定手続の開始

簡易確定手続は、共通義務確認訴訟で確定した事業者の共通義務に基づき、個別の消費者ごとに債権確定を集合的に、簡易、迅速に行うために認められた特別の手続である。その開始原因は共通義務確認訴訟における確定判決、裁判上の和解・請求認諾等に限られるので、裁判上の和解でもいわゆる即決和解や上述の通り裁判外の和解では簡易確定手続は活用できない。

この手続の申立権は共通義務訴訟を担当した特定団体(手続の進行に伴い、名称は簡易確定手続申立団体、債権届出団体と変遷する)だけに認められ、対象消費者に申立権はない。特定団体には共通義務確認訴訟の終了後1月以内に申立てなければならない義務がある。

この手続の開始決定がなされると、裁判所による公告、特定団体による公告および個別消費者に対する通知がなされる。個別通知の費用は原則として特定団体の負担である。

⑾ 簡易確定手続開始後の公告・通知を巡る事業者の義務

通知等を行うために、特定団体は、事業者に対して対象消費者の氏名、住所または連絡先等の名簿を有しているときは開示するよう請求できる。事業者はこれを拒むことはできず、任意の開示に応じないと、裁判手続で開示するよう命令を受ける(情報開示命令)。事業者が、開示すべき文書の範囲を特定するために不相当な費用または時間を要するときは、この限りでないとされている。手元にある文書等を提出すればよく、開示のために整理・準備したり、例えば、販売業者から名簿を買う等新たに情報を入手したりする必要はない。この情報開示は、特定団体という第三者に対する個人情報の提供である。法令の定めによる提供として本人同意は不要と解されてはいるが、念のため、個人情報取得時にこのような第三者提供がありうることを本人に示しておくべきという考え方もある。

確定勝訴等で簡易確定手続が開始すると、事業者にも公表義務が課され、インターネット、営業所での掲示等、適宜の方法でその内容を開示しなければならないとされている。

⑿ 債権届出

手続開始を知った対象消費者は、特定団体を通じて、破産・民事再生手続に類似する債権届出を行うことができるが、届出費用は一個の債権当たり1000円と安価に抑えられている。特定団体は、通常、個々の対象消費者から簡易確定手続における債権届出・手続追行、債権回収、強制執行、分配、個別和解等の包括的な授権(委任状)を得ると考えられる。このようにオプトイン手続を経て初めて、特定団体は対象消費者から個別に権利行使、処分の権限を与えられる。特定団体は、個々の対象消費者に係る債権について、まとめて裁判所に債権届出を行う。

⒀ 事業者の認否と債権確定決定

事業者が、個々の届出債権について、これを全部認める(期間内に認否を行わなかった場合を含む)と、届け出られた内容の債権が確定し、この時点で債務名義となる。確定判決と同一の効力があるため、強制執行も可能となる。

事業者から全部または一部について否認された届出債権は、特定団体がこれを争うことができる(認否を争う旨の申し出)。このような場合、裁判所は原則として簡易確定決定を行う。簡易確定決定を出すに当たって、裁判所は当事者双方を審尋することとなっているが、簡易迅速な手続のため、証拠調べは書証(当事者の陳述書を含む)に限定されている。届出債権について、書証だけでなく証人尋問や検証等の証拠調べが必要になる場合は、簡易確定に相当の審理が必要となる。共通義務確認訴訟段階でこのような見通しになれば支配性がないとして却下されることは上述のとおりである。

他方で、特定団体が、事業者の否認部分を争わなければ、その内容で債権が確定し、事業者が義務を認めた部分がある場合には、債務名義となる。

簡易確定決定に対しては、事業者、特定団体だけでなく対象消費者も異議を申し立てることができる。異議申立により、仮執行宣言がついたものを除き、簡易確定決定は効力を失う。異議の申立があると、債権届出の時点で訴訟が提起されたものとみなされ(その時点で時効中断もなされる)、異議後の訴訟手続として、通常訴訟に移行する。

上記から分かるように、対象消費者は、自ら関与しなかった共通義務確認訴訟での有利な結果の通知を受け、内容に異議がなければ、特定団体を通じて所定の債権届出をするだけで、簡易・迅速・安価に債権確定や回収、配分を受けることができる。

⒁ 簡易確定手続における和解

簡易確定手続の開始により、特定団体は通常は対象消費者から包括的授権を受けるので、簡易確定決定までの間、特定団体と事業者は、共通義務確認訴訟で認められた共通義務があることを前提に、届出債権について、個々の対象消費者との関係で、あるいは事情が共通するグループ単位で和解ができる。さらに届出消費者以外の関係者を含めて和解することもできる。和解内容も、共通義務確認訴訟における和解のような制約はない。無効・取消事由がなければ、個別の対象消費者の事情により特定団体が債権放棄を行ったり、金銭支払とともに、またはこれにかえて修理、代品交換等の非金銭的給付を行ったり、解決の全部または一部として金券やクーポンの交付を行うことも理論上は禁止されない。ただし、特定団体には、対象消費者の利益のための善管注意義務があり、また、すべての対象消費者を平等に取扱うべき公平誠実義務がある。このような義務に反するとの疑念を持たれるような和解はしづらいため、どれだけ柔軟な対応がなされるかは、今後の実務による。

なお、簡易確定手続内の和解については裁判上の和解であり、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力があることから、既判力、執行力が生じる。

⒂ 共通義務確認訴訟で確定勝訴・和解後の通常訴訟

共通義務確認訴訟で確定勝訴・和解後、対象消費者が簡易確定手続に加入せず、共通義務確認訴訟での有利な結果を事実上利用して、個別または共同して別に訴訟提起することもできる。特定団体が行う共通義務確認訴訟の結果へのフリーライドともいえるが、禁止されてはいない。米国でもクラス認定・和解成立後にオプトアウトし、さらに有利な結果を求めて弁護士が勧誘し、新たな訴訟提起がなされることがあるが、これに類似している。

この場合でも、法的には、もちろん後訴に共通義務確認訴訟の既判力は及ばない。しかし、事実上、後訴の裁判所が共通義務確認訴訟の結果と矛盾する判決を出すことはないと思われる。例えば、製品の不具合につき、まず契約上の責任で製品代金までの損害賠償を求めて特定団体が共通義務確認訴訟を起こし、事業者に責任ありと確定勝訴すれば、引き続き対象消費者が拡大・逸失・身体・精神損害を通常訴訟で請求することは禁止されていない。後訴の裁判所は確定勝訴している部分を覆すような判決は事実上行わないことは想定される。

立法担当官の解説の通り、新法における共通義務訴訟では請求の類型、損害の範囲、請求の相手方を限定しているので、損害や因果関係等、クラスアクションでは最も争われる責任構成要素は必ずしも共通、支配的である必要がない、とされる。共通義務訴訟でしっかりこれらの存否についても主張立証しておかなければ、後になってより拡大した請求を事実上受ける可能性があることには十分注意すべきであろう。

5.特定適格消費者団体

新法は、消費者保護に関する専門的能力や責任体制を確保し、濫訴を防止するため、「適格消費者団体」のうち、内閣総理大臣が認定し継続監督する「特定適格消費者団体」だけに原告となる資格を与えた。

① 適格消費者団体

消費者契約法により、差止請求を行える「適格消費者団体」としての認定を受けた団体は次のとおりである。

(特定非営利活動法人)消費者機構日本、消費者支援機構関西、京都消費者契約ネットワーク、消費者ネット広島、ひょうご消費者ネット、埼玉消費者被害をなくす会、消費者支援ネット北海道、消費者被害防止ネットワーク東海、大分県消費者問題ネットワーク、消費者支援機構福岡、消費者ネットおかやま、佐賀消費者フォーラム、消費者市民ネットとうほく、消費者支援ネットワークいしかわ、消費者支援群馬ひまわりの会、えひめ消費者ネット

(NPO法人)消費者支援ネットくまもと

(公益社団法人)全国消費生活相談員協会

②特定適格消費者団体

新法では、さらに損害賠償請求という被害回復業務を取り扱うため、これに即した追加の認定・監督基準を定め、適格消費者団体の中からこれに合致する団体を「特定適格消費者団体」として認定している。2018年6月現在では「消費者機構日本」、「消費者支援機構関西」及び「埼玉消費者被害をなくす会」だけが特定団体の認定を受けている。特定団体は、理事に弁護士を選任し、弁護士に訴訟を追行させることが強制される。消費者保護と濫用の防止の両方の観点で案件を慎重に選択し、訴訟追行・処分を行う高い注意義務が課されている。

6.新法のリスクと対象事案のイメージ

日本版クラスアクションについて、いよいよ米国並みの巨大訴訟時代の幕開けかと言う人がいる。それほど心配する必要はないと言う人もいる。2018年6月時点まで1件も新法に基づく訴訟は提起されていないので、これから新法がどれだけ活用されて、どのような訴訟がどのような規模で起きるようになるのか、予想することは困難である。

しかし、自社にとって新法がどれだけリスクが高いか、どのような訴訟の被告になる可能性があるのか、具体的なイメージを描いておくことは重要である。リスク管理については、いわゆるリスクアプローチをとる企業が殆どであろうが、リスクの大きさと発生確率を測ることが第一歩である。

(1)クラスアクション制度がもたらす一般的なリスク

①寝た子を起こすリスク

新法の目的は、いわゆる「泣き寝入り」していたクレームを掘り起こすことにある。そのため「寝た子を起こす」意味では、リスクは確実に高まっていると考えるべきであろう。また、消費者契約法の改正・規制拡大や判例動向を通じて、消費者救済のための賠償額の高額化が図られていることも見逃せない。これらが合体することで、提訴される確率も敗訴の場合の金額的インパクトも、従来とは異なるレベルになる可能性は否定できない。

②原告適格の限定によるリスク低減?

新法は原告適格を特定団体に限定し、現在のところ3団体に限られている。特定団体は、その人的・経済的基盤からして、事実上、複数案件を同時に進めることは困難なのではないかと思われる。さらに濫訴に関しては行政監督もなされているので、訴訟が爆発的に増加することは考えにくい。ただ、ある特定団体が勝訴・有利和解を行った案件について、少なくとも、同種案件での訴訟外交渉が増加することは当然想定すべきであり、新法による訴訟動向には留意しておくべきであろう。

③リピュテーションリスク

わが国においては、消費者問題に関しては、時として法的責任や金額の多寡より、企業の姿勢に厳しい批判がなされることのインパクトの方が企業に与えるダメージが大きいといわれる。マスコミで、あるいはネット上で、このような批判は急速に拡散・増殖し、深刻なリピュテーション問題になることも決してまれではない。

新法による訴訟提起は、特に新法適用初期の段階では物珍しさもあって、ことさらに厳しく批判されることを想定すべきであろう。訴訟できちんと争うべき案件もあるだろうが、提訴前の段階で解決する、提訴後でも速やかに解決する選択肢を捨てず、得られるもの失うものを比較衡量して冷静に判断することが必要だろう。仮に勝訴しても相当期間経過後になり、失われたリピュテーションを十分回復できない場合もありうるからである。

ましてや、共通義務確認訴訟で敗訴すれば、センセーショナルに公表、報道される。簡易確定手続が開始され、並行して別訴による拡大損害、逸失利益、生命・身体・精神損害の集団的請求がなされることも否定はできない。

(2)新法による対象事案の限定

上述のとおり、新法では、対象案件は消費者契約に関するものに限定され、その対象案件(債権)や賠償範囲でも、制限がある。

すなわち、原則として事業者が対象消費者と直接の契約関係にない案件は対象ではない。対象案件(債権)も法定のものに限られる。損害のうち、生命・身体・精神的損害(慰謝料)、拡大損害、逸失利益は対象とならない。これを前提に、具体例を考えてみれば、次のようになる。

■新電力に切り替えた。1ヶ月に500円くらい安くなると試算結果がでたから切り替えたのに、安くなるどころか、300円ほど高くなった。

〔実体法〕断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号)や不利益事実の不告知(同法4条2項)に当たれば取消しが可能であり、不当利得返還請求権発生。不法行為を構成する場合には、これに基づく損害賠償請求権発生。

〔手続法〕不当な勧誘を理由とする請求は、個々の消費者との関係での説明内容の立証が問題となるため、「支配性」を欠く場合が多く、対象となりにくい。ただし、例えば、一人の担当者が相当多数の消費者に同じ説明をしていた場合、多数の担当者が勧誘マニュアルに沿って組織的に勧誘をしており、そのマニュアル自体に不当な勧誘に相当するものが含まれていた場合等には、新法の対象になり得る。

■ある企業の株式を買った。この企業は有価証券報告書虚偽記載で課徴金を支払っている。株式は売却したが相当の損をした。

〔手続法〕株式を保有していても、発行体との間には消費者契約がないため、発行体に対する請求は新法の対象にならないと考えられる。

■長年使用中のビタミン剤についてカルテルがあったと報道があった。もっと安く購入できたはずという理由で訴訟提起された。

〔実体法〕不法行為を構成するのであれば,これに基づく損害賠償請求権発生。

(※)但し、新法では、独禁法25条に基づく請求は対象外。

〔手続法〕消費者と直接契約を締結した事業者(通常は販売業者)によるカルテルであれば、対象となり得る。

■スマホに昨年ゲームソフトをインストールした。最近は使っていなかったが、今年勝手に更新されクレジットカードに一律の新料金が課金された。更新の同意はなされていなかった。

〔実体法〕自動更新条項が無効となれば不当利得返還請求権発生。

〔手続法〕相当多数の消費者が被害に遭っていれば、対象となり得る。

■バッテリー持続時間が長く、6時間使えるとパンフレットに書いてあったので、PCを購入したが、3時間しか持たなかった。

〔実体法〕現行法の解釈上、パンフレットに書いてあるだけで「勧誘」と認められるかといえば、微妙であるため、これだけで消費者契約法に基づく取消が認められるとは限らない。当該パンフレットを用いて、個別の勧誘が行われた場合には、不実告知(消費者契約法4条1項1号)に当たれば取消が可能であり、不当利得返還請求権発生。

〔手続法〕不当な勧誘を理由とする請求は、個々の消費者との関係での説明内容の「共通性」、「支配性」の立証が問題となるため、通常「支配性」を欠き、対象となりにくい。ただし、例えば、当該製品を売るときには必ず当該パンフレットを用いて持続時間を強調していた場合等には、対象になり得る。

食中毒、薬害、PLのような大規模不法行為の類型であっても、その原因となった契約対象物の価格及び遅延損害までであれば、消費者契約の相手方である販売者及びそれに関与する当事者に対してであれば、新法の対象となる可能性がある。また、メーカーに原因がある場合でも、流通機構を通じて販売している場合には、原則として最終段階の販売者と消費者との関係が問題となる。但し、その場合には、小売店単位で訴訟要件を満たすかどうかが問題となるので、例えば「多数性」の要件を満たさない可能性もある。

⑶ 新法の対象となりやすい事案の類型とは?

新法が対象として、どのような類型の取引が訴訟の対象になり易く、どのように対策を講じたら良いだろうか。このような視点から見ると、品質・PL類型と約款・定型契約書類型という二つの類型に際立った差がありうる。

クラスアクションというと、米国で大問題となった欠陥車のような身体・健康・瑕疵に関わる品質・PL類型がまずはイメージとして思い浮かぶ。品質・PL類型の場合、製品は様々な部品メーカーから納品された部品で成り立っていることが多いから、販売店が提訴された場合、製品メーカーのみならず部品メーカーの協力も必要であり、関係者の意思統一や利害関係の整理は容易ではない。しかも、訴訟の内容も科学的なデータを前提とする専門的で複雑なものとなる。クラスアクションの中でも、最も厄介な部類の一つと言ってよい。

しかし、新法においては、基本的に製品の対価を超えた拡大損害額は対象とされていないだけでなく、製品の瑕疵担保責任や債務不履行による対価を前提とする請求でも、仮に欠陥があったとしても、損害の発生は一律ではなく、消費者の製品の使い方により過失相殺を主張できる可能性もある。その結果、「共通性」や「支配性」の立証には困難を伴うこともあり、原告にとって必ずしも訴訟しやすい類型とは言えないであろう。

これに対し、契約書類型を考えてみよう。企業が提示する定型契約書の中に、消費者契約法において無効とされる条項が含まれていたとしよう。一方当事者は1社であるし、科学的データも不要であり、ロットもなければ消費者側の事情も関係ない。その定型性のゆえに、「多数性」、「共通性」、「支配性」は比較的簡単に認められ、証拠も書面で明らかである。新法の訴訟手続には、このような定型契約の問題が最も親和性があると言えるだろう。従来の差止請求事案においても、その8割がこのような定型性のある契約条項に関するものであり、今後は差止請求で違法性が確認されれば、新法による共通義務確認訴訟がセットで請求されることは当然想定しておく必要があろう。

今日の企業は、契約内容の標準化を進め、約款として不特定または多数の相手方と一律内容で契約する場合も多い。これまで、自社には問題はないと思う企業が多いとしても、新法による訴訟リスクは従来に比べれば確実に上がったのであり、今後も問題が起きないとは限らない。どこの企業でも、約款、標準契約の再点検は最優先で必要であろう。

6.考えられる対策

考えられえる対策としては、上記のとおり、品質・PL類型と契約書類型との二つの違いに留意しながら考える必要がある。まずは、やはり契約書類型に焦点を当て、契約書を見直し、問題点を取り除くことが喫緊に必要な対策で、すぐに取り掛かれる課題でもある。契約書類型を考える場合には、契約書そのものだけではなく、契約締結に至るまでの勧誘や説明にも目を配る必要がある。

(1)契約締結過程に係るチェック

一般に契約締結過程における販売担当者の消費者への勧誘文言は、本部が統一しようとしても細部まで統一することは困難である場合が多い。さらに文言が同一でも、その文言をどこまで信頼したか、契約成立の動機となったかは、個別性が高く、「共通性」や「支配性」がないとされうる。

しかし、悪質商法事例で見られるように、勧誘マニュアル、パンフレットが詳細に統一されており、消費者をいくつかの会場に集めて、どの会場でも同じ説明がなされ、勧誘から契約締結まで全く同一の方法をとったとみられる場合には、「共通性」があり「支配性」も認められることがありうる。

したがって、販促のための統一したパンフ、マニュアルを作成する場合には、法務部門等でチェックする体制を整える必要がある。

消費者契約法では、消費者契約の勧誘の場面において、「不実告知」(4条1項1号)、「断定的判断の提供」(同2号)、「不利益事実の不告知」(4条2項)等を取消の対象とする。「不実告知」とは、消費者契約の重要事項について事実と異なることを告げることである。「断定的判断の提供」とは、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供することである。「不利益事実の不告知」とは、ある重要事項またはその関連事項について消費者の利益となる旨だけを告げ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げないことである。

また、一般に広告宣伝物は、不特定多数に向けて申し込みの誘引を行うもので、個別具体的に勧誘に用いる場合を除き、消費者契約法に定める「誤認類型」の要件である、「消費者契約の締結について「勧誘」をするに際し」に当たらないと、従来いわれてきた。しかしながら、下記の通り、最近の最高裁判決において、取引に関する事項を具体的に認識できるような広告は、不特定多数へのものであっても勧誘に当たる可能性があることが示されている。広告宣伝物についても事前チェックを強化する必要があろう。

なお、米国では、不特定多数への広告であっても、消費者保護法等により、消費者詐欺(CONSUMER FRAUD)として損害賠償等の根拠となる。

【最高裁第3小法廷平成29年1月24日判決からの抜粋・要約】

どのような広告がこの判決の射程内に入るのかは、議論もあるだろう。しかし、実務的には、判決の射程内に入るかどうかという議論に拘わらず、消費者契約法に従い、そもそも誤認を生じさせないよう事前チェックすべきであろう。

⑵ 約款・標準契約の内容

・消費者契約法8条1項は、次のような類型の、事業者の損害賠償責任を免除する契約条項を無効とする。

- 事業者の債務不履行に基づく損害賠償責任の全部を免除する

- 事業者の故意・重過失による債務不履行に基づく損害賠償責任の一部を免除する

- 事業者の不法行為に基づく損害賠償責任の全部を免除する

- 事業者の故意・重過失による不法行為に基づく損害賠償責任の一部を免除する

- 瑕疵担保責任に基づく事業者の損害賠償責任の全部を免除する

((注)民法改正法施行と同時に削除される予定)

消費者契約法9条は、事業者に生ずべき平均的な損害を超えて、消費者の支払う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項を無効とする。これにより、解除に伴って支払う違約金等を合算した金額が、当該条項が設定する解除事由・時期等の区分ごとに、解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるなら、超えた部分は無効となる。また、消費者の金銭債務の遅延損害金を合算した金額が、遅延の日数に応じ、支払期日に支払うべき額から既払額を控除した額に、年14.6%を乗じた金額を超えるなら、超えた部分は無効である。さらに、既払金の不返還条項も無効である。

このような契約条項が無効とされれば、その結果、不当利得返還請求権が発生し、新法の対象となりうる。そのような観点から見れば、重点的にチェックすべきものは、一定期間に亘って継続するサービス契約であろう。

(例) 通信、電気・ガス供給、冠婚葬祭、建築請負、学習塾、美容サービス、賃貸借、定期宅配、デジタルコンテンツ(スマホアプリ・ゲーム)等

次に、消費者契約法10条は、以下のような要件をいずれも満たす消費者契約の条項を無効であるとする。

第1要件:任意規定が適用される場合に比して、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項。任意規定には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれる。最高裁判決平成23年7月15日民集65巻5号2269頁参照。

第2要件:信義則に反して消費者の利益を一方的に害する

なお、新民法は定型約款に関する規定を新設し、上記と類似した要件のもとで、定型約款に含まれる契約条項の合意内容への組入を認めないこととしている。

また、個別の相手方からの合意を得なくても定型約款の変更が認められる要件を定めている。具体的には、相手方の不利益に定型約款を変更する場合、以下の要件を満たさない限り、個別の合意のない定型約款の変更は認められないこととされている。その要件とは、

➀契約の目的に反しないこと、

②変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の可能性に触れた条項の有無・内容を考慮して合理的であること、

③効力発生時期を定め、周知すること

とされるので、約款の変更には細心の注意が必要であろう。

⑶ 問題の早期発見、エスカレーション、早期リコールの仕組み

次に、品質・PL類型について考えてみよう。メーカーは、欠陥を予防し、除去し、最小限にする品質管理に細心の注意を払っている。しかし、それでも問題は皆無にはできない。ここでは、そのような問題をクラスアクションや共通義務確認訴訟に繋げない対策を考える必要がある。

これらの集合的訴訟は、共通の被害が多数発生していることが前提となる。問題発生に気づいたら、同種問題の全体数の把握がまず重要となる。問題の重大性や製品・サービスによって異なるだろうが、一定の数・比率を決めておいて、それを超えた場合には、一部門で判断・対応することなく、管理部門に報告し、全社的な最善策を迅速に判断できる体制を整備すべきである。リコールをすることで訴訟リスクを低減するという判断も、ときに必要であろう。新法では、自主的にリコールを行うことで、法的に「多数性」の要件を満たさないようにできる場合があるほか、事業者が被害回復に真摯に努めているにもかかわらず提訴を行うことは、濫訴防止義務に反するものとされるので、特定団体も提訴を避けることが想定される。

⑷ 特定団体への対応

上述した通り、消費者相談センター、国民生活センター、適格消費者団体は常時情報を収集し、PIO-NETで集積しており、これも利用しつつ、特定団体は損害賠償訴訟提起を行える強大な権限を有している。したがって、適格消費者団体等の活動動向、特に差止請求案件については、消費者庁のWEBサイトや団体のWEBサイトで簡単に入手できるのであるから十分把握し、同業他社・業界の対策と比較し、自社の対策改善につなげるべきであろう。

また、適格消費者団体等から問合わせ、申入れがあった場合には、誠実に対応し、関係データや法的根拠も示して正確な情報共有を図るべきだろう。将来訴訟の相手方になりうる存在であり、情報共有に疑問を示す社内の関係部署もあるかもしれない。しかし、誠実に正確な情報提供と法的見解を示し、対応しておくことで、特定団体の訴訟提起判断はより慎重になると期待できるだろう。一方、過度に敏感になって情報提供を拒否したり、また社内調整に手間取って対応が遅れ、誠実に対応していないと誤解されたりすると、訴訟提起の口実を与える。そのようなつもりはなかったとしても、不誠実な対応だと訴訟中も責められ、その後には適切な措置を講じて実質的な問題は解消しているのに、上述したような裁判上の和解の使いづらさも相まって、解決の契機を失し、不本意な結果に至ることにもなりかねない。問題によるものの、訴訟提起前に真摯に解決する道も模索すべきであろう。

⑸ 関係者間の協力体制

提訴前の解決を意思決定する場合、また訴訟に応訴する場合も同じであるが、さまざまな管理データが必要となる。問題の大きさ、発生頻度、原因の解析、求償の可否を知らずに意思決定はできないし、データがなければ訴訟防御は困難である。そしてこのデータは、自社のものだけでなく部品メーカーや販売店から提供を受けなければならないものであることも多い。また、関係する企業の退職者にしか分からないこともある。関係者から必要な情報が確保できるよう、協力体制を整備することも重要である。

⑹ 社内のデータ・文書管理体制

社内のデータは、クラスアクションにおいては、ディスカバリー対象となりうることは既に述べた。日本にはディスカバリー制度はないが、文書提出命令が出されることもあるし、新法では情報開示命令の制度も創設された。これらに該当しないとしても、裁判所の訴訟指揮により提出が求められることは良くある。これらの提出を拒めば、不利な心証を持たれないとは限らない。どの国の訴訟を考えても、社内のデータ・文書管理を、法制の求めるところに従い、秩序立てて作成保管することが重要である。

クラウドサービスの普及で、データ管理を見直す企業が多い。保管場所や保管期限の長短については、自社で持つのか、第三者に任せるのか、長い方が良いのか短くしておくべきなのか、企業毎に、部門毎に考え方が異なることは想定される。他方で、訴訟で顕出される場合に備えた文書の内容のあり方は共通である。客観的事実だけを記録し、根拠が確認できない個人的な感想や推測は書かないということである。

ディスカバリーを体験した企業が概して経験することは、関係者は事実に基づかない、全く不必要な、会社を悪者にするコメントをメールやメモという後に残る形ですることがあるということである。原告側にとっては決定的な証拠であるとし、マスコミもセンセーショナルに取り上げる。客観的であるはずの裁判においても、難解な技術論争の傍で、このような事実にもとづかないとしても責任を自白するようなコメントが出れば、分かり易い白黒のつけ方を裁判所に与える。国内においても、事実だけを正確に記録に残すことは重要であり、さらに、すべてのデータは裁判の有無を問わず、内部通報をはじめ、さまざまな理由で開示される可能性がある。情報管理の在り方には、組織風土が如実に反映されることを肝に銘じて、従業員だけでなく役員をも教育することは必要である。

以 上