BDTIクラスアクション・リスク管理研究会 座長 島岡聖也

BDTIクラスアクション・リスク管理研究会 事務局・弁護士 市川佐知子

Ⅰ. 本研究会の目的

Ⅱ. 本研究報告書の利用上の注意と構成

Ⅲ. 日米クラスアクション制度の俯瞰

Ⅳ. 米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題

11111. 国におけるクラスアクションとは

11112. 米国におけるクラスアクションの動向

11113. クラスアクション手続の概要

11114. クラスアクションにおける証拠開示手続をめぐる問題(以上本号)

11115. クラスアクションの防御戦略

11116. クラスアクションの和解戦略

11117. 和解と経営判断-企業存続にかかわる事態を避けるために

Ⅴ. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点

11111. 新法制度の背景

11112. 新法の特徴

11113. 新法による手続の流れ

11114. 特定適格消費者団体

11115. 新法のリスクと対象事案のイメージ

11116. 考えられる対策

Ⅰ.本研究会の目的

本研究会は、公益社団法人会社役員育成機構(略称「BDTI」という。)が主催し、田辺総合法律事務所が事務局となって、2017年3月から4回にわたり実施された。本報告書はその研究の成果を同年12月末時点(その後の経過に関する付記がわずかにある)でまとめたものである。

BDTIは、日本のコーポレート・ガバナンス向上促進を目的に学界・経済界等のオピニオンリーダーや専門家によって2009年に設立され、⑴役員研修、セミナー等による「コーポレート・ガバナンスに関する専門的知識の普及および人材育成」、⑵「コーポレート・ガバナンスに関する調査研究および一般市民啓蒙」のための情報発信を主な活動内容とする傍ら、リスク管理方法の研究・提言も行う公益法人である[1]。[1] https://bdti.or.jp/

日本企業が米国でクラスアクションに巻き込まれ、巨額の賠償金を支払う例が少なくないことは、周知のとおりである。さらに、日本版クラスアクションと呼ばれることもある新制度(以下、「新制度」という)が創設され、一昨年に至り施行された。新制度は、消費者裁判手続特例法(正式名称「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」。以下、「新法」という)に基づき、共通義務確認訴訟および簡易確定手続等によりなされる消費者被害の集団的救済手続である。新制度の内容、運用によっては、日本企業が管理すべきリスクの間口とインパクトが増大するのではないかと危惧された。

このためBDTIは、日米のクラスアクションを実務的な観点から比較し、日本企業が取り組むべきリスク管理を考えるためのセミナーを2017年1月に実施した。BDTIの代表理事であるニコラス・ベネシュの呼びかけで、日米の弁護士や実務家からパネリストが集まり、セミナー参加者からも質疑を受けて議論を行った。多くの有意義な提言がなされたが、同時に具体的な対応に当たって、次のような課題も明らかとなった。

これを受け、パネリストの一人である島岡聖也(日本大学大学院法務研究科兼任教員、元東芝法務部長)の呼びかけで、実務経験を共有し、日米クラスアクションのリスク管理を考える研究会が2017年2月に発足した。

[参加者] 次のような幅広い業種・職種から17人の参加者が集まった。

電気機器、輸送用機器、機械、小売、総合商社、損害保険、サービス等11社の法務部、内部統制室、店舗開発室の関係者

[監修者]

また、本書の監修者となっていただいた次のような専門家も研究会に参加し、多くの情報がインプットされた。

服部有紀弁護士 ホワイト&ケース法律事務所アソシエイト

高取芳宏弁護士 オリック東京法律事務所パートナー

須藤希祥弁護士 長島・大野・常松法律事務所アソシエイト

これにより参加者は、日米のクラスアクションが導入された経緯、政治的背景、利害関係者の懸念、想定される実務運用の可能性のような事情までも見渡すことができた。これは新法の逐条解説のようなものを聞いていては得がたいものである。

本研究会の議論をこのような成果物にまとめることができたのは、監修いただいた方々からの様々な有益なアドバイスのおかげであり、特にこの場を借りて御礼を申し上げたい。監修は、法律上または判例上明らかに誤っているという場合は格別、実務の観点を活かす前提でお願いした。したがって、法律の解釈、とるべき対応に関する本報告書上の記述は、監修者によるものではなく、本研究会の座長を務めた島岡と、事務局を務めた田辺総合法律事務所の弁護士市川佐知子の私見によるものであり、当然のことながらその文責は両名にある。

本研究会は、今後も活動を継続し、新たな参加者を募り、知識共有の輪を広げていく計画である。興味のある方は是非ともBDTIまたは田辺総合法律事務所までご連絡頂きたい。

Ⅱ.本報告書の利用上の注意と構成

本研究会参加者は、さまざまな議論を通じ、自社がクラスアクションに関与する可能性があるのは、どのような紛争類型か、どのような順序で何が起きるのかを具体的に想定し、社内で何が必要となるのかに意識を集中することができた。これもまた、知識・経験豊富な監修者が質問に答え、テンポ良い議論ができたおかげである。

上記の次第により、本報告書は研究会参加者の関心・興味、監修者の経験・戦略によって方向付けられており、学究的な観点からは不足や偏りがあるかもしれない。しかし、参加者の関心に合わせて議論を進め、実務的な観点での重要性を優先するのが本研究会の趣旨である以上、それはやむを得ないものであり、むしろ立法解説や論文を読むだけでは理解しえない実務経験を共有しようとするものである。

本研究会は参加者の意見の統一を目指すものではないし、本報告書はBDTIを含む特定の団体の意見を表明するものではない。

言うまでもないことだが、本報告書はいわゆるマニュアルのようにそのまま利用されることは想定していない。具体的な問題解決や訴訟対応については、日米の法律専門家の意見を必ず徴するようお願いしたい。

本報告書は、以下のような構成をとっている。

・日米クラスアクション制度の俯瞰(Ⅲ章)・米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題点(Ⅳ章)

-クラスアクションの概要、動向、諸問題(1〜3項)[服部氏監修]

-証拠開示(4項)[高取氏監修]

-防御戦略(5項)[服部氏監修]

-和解戦略と経営判断(6,7項)[高取氏監修]

・新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点(V章)[須藤氏監修]

Ⅲ.日米クラスアクション制度の俯瞰

日本企業が、米国をはじめとする諸外国で注意すべきリスクとしてよく取り上げられるものには、独占禁止法違反、贈収賄、差別・人権問題、不正会計問題、証券詐欺、消費者詐欺(表示広告義務違反)、品質・PL問題、個人情報保護法違反等がある。それらのリスクの発現形態として、刑事、行政的な処分のほか、米国においては特に、損害賠償請求を中心とした多数の被害者を救済するクラスアクション制度があり、企業にとっては巨額の賠償金支払を余儀なくされることも珍しくない。その背景事情としては、法的義務の存否とは別に、日米の制度の違いから対応方法が分からず、予測しがたい敗訴リスクを避けるため、和解を受け入れざるを得なかったというものも含まれている。

米国のクラスアクションは、通常の訴訟では救済されない少額で多数の被害者を糾合して、一回で効率的に解決できるという優れた特質を持つ反面、濫用により根拠のない訴訟提起がなされてきたという弊害や、制度の不安定さのために、被告事業者にとっては敗訴リスクの想定が困難であることが長く指摘されてきた。このようなリスクを避けるために、被告が不本意な和解に追い込まれることも多く、「合法的な恐喝」とさえ言われることもあり、米国内企業、外国企業の別なく、企業存立さえ脅かす訴訟として、さまざまな問題が指摘されてきた。

このため、米国クラスアクションは、制度内容とともに運用改革がなされ、その動向は確実に変わりつつあるといわれている。

一方、わが国においては、少額多数の消費者の拡散的な被害の救済に適する制度がなく、消費者保護の観点から新制度導入が長年の懸案といわれてきた。消費者庁設置を契機に制度設計の具体的議論がなされ、2013年12月に新法が成立し、2016年10月に施行された。新制度は、米国クラスアクションのような濫用的な問題が生じないよう留意しながら、諸外国の立法例も参考にして慎重に設計された。

そのことにより、利用できる類型・場面は限られ、二段階訴訟に代表されるように手続は複雑になり、特に第一段階では和解は成立しにくいといわれる。このような新制度の特徴は、濫訴を避け、統一的な救済にふさわしい事件だけに限定して、多くの消費者の迅速、簡易で、集団的な救済に適した損害賠償訴訟制度を実現しようとした結果である。

このように新制度は、わが国独自の工夫が込められた英知の産物とも言えるが、企業にとっては、なお注意が必要である。利用できる場面が限られていることは、被告となる間口は狭いということであり、リスクは小さいのではないかとも言えるのかもしれない。しかしながら、その間口は意外に自社の近くにあるのかもしれない。

クラスアクションというと、米国で大問題となった欠陥車のような生命・身体・健康に関わるPL類型がまずはイメージとして思い浮かぶ。しかし、新制度では、このような拡大損害の類型は対象から除外されているので、消費者契約に基づく定型的な経済的損害を生じる契約(特に不特定多数に適用される約款)類型の方がリスクが大きいといわれている。新制度をよく理解して、自社が被告となるリスクを予測し、十分な対応がなされているかどうか、不断の注意が必要である。

また、企業がひとたび被告となると、新しい訴訟手続のために、従来の経験が活かされるかどうか不透明な部分も多く、訴訟に関する意思決定もしづらいことが予想される。さらに、和解による解決は、実情に即した柔軟性のゆえに、民事紛争の解決にとっては重要な選択であったにも拘わらず、第一段階の共通義務確認訴訟では、利用に大きな制約が付くといわれる。このことは、間口は狭いが、一旦提訴されると、安易な解決はできないということを意味する。企業は間口が狭いといって惑わされることなく、このような観点で着実に予防体制の整備と訴訟対応を進める必要がある。

このような新制度を、原告となる被害者寄りの制度であると見るか、被告となる企業に有利であると見るかは、立場によって異なろう。本研究会は、被告となる企業に所属するメンバーによるものなので、被告の利害を中心に議論され、整理されている。しかし、反対の立場からは全く異なる見方もありうることは当然であることは付記したい。

それでは、新法の制定に当たり参考にされたといわれる、米国の制度から概観したい。

Ⅳ.米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題点

1. 米国におけるクラスアクションとは

(1)クラスアクションの意義

一般に、クラスアクションとは、例えば、同じ相手方の行為によって同様の被害を被った被害者が多数いるような場合に、一定の要件を備えた一人以上の代表原告が被害者集団(クラス)を代表して、加害者に対して集団的に救済を求めて行う代表訴訟の一種をいうものとされる。

米国においても、かつてはこのような場合に訴訟を共同して行うときには、集団の構成員同士が連絡を取り合い、共同する意思の確認や構成員の代表者への授権行為を伴わない限り、訴訟の提起、遂行を行い、また、特に、その訴訟の効果を集団の構成員全体に及ぼすことはできないとされてきた。

しかしながら、米国においては、1950年代から、人種差別問題、消費者被害、証券詐欺等、救済されるべき個別の被害者は多数存在するのに、その個々の被害額は、訴訟提起するための費用や負担に比べ少額で費用倒れの危険があり、さらに、共同して訴訟を起こそうとしても訴訟の帰趨がはっきりしない段階で訴訟に参加する被害者を糾合する手段がないため、結局、泣き寝入りするしかないという問題が指摘された。このような状況にあって、ケネディ政権下での公民権法の制定や消費者憲章の制定等、社会的弱者の救済のための社会運動が活発化する中で、そのための強力な救済訴訟手段の必要性から、その後多用されることとなった、いわゆるオプトアウト型のクラスアクション制度が、1966年に従来からあった訴訟類型を拡充・整理する形で、実験的に導入されたとされる。

クラスアクションは、米国連邦民事訴訟規則(以下、「連邦規則」という)において認められた代表訴訟の類型であるが、多くの企業が巻き込まれるいわゆる「金銭的な請求に関するオプトアウト型のクラスアクション」(連邦規則23条⒝⑶)は、それまでのいわゆる必要的な共同訴訟類型として、画一的な判断が必要な類型(選挙権の有無を巡る争い等)、行為の差止め・違法宣言判決が必要な類型等と異なり、一人ひとりの損害賠償に関する権利は個別に異なり独立しているが、同じ被告(事業者)の行為に起因する共通・多数被害という特性に着目して、これらを一回的に解決するために適する制度として設計された。このオプトアウト型クラスアクション類型は、特に少額の金銭的な請求を求める場合において、多数の被害者集団にとって原因および被害が共通しており、個々の請求について適切な原告が代表してまとめて訴訟遂行できるだけの十分な「まとまり」があり、かつ、解決手段として集団的被害の救済を公正、合理的、妥当かつ効率よく行えること等の要件を備えた場合に初めて認められる制度として、1970年代以降、急速に発達したものといわれている。

⑵ クラスアクションの成立要件

クラスアクションが成立するための要件は以下の通りである。

➀ クラスアクション全体に共通する必須要件(連邦規則23条(a))

ⅰ)共通性(COMMONALITY)

その被害に関する法律上または事実上の問題が共通であることを要する。

なお、後述する通り、共通性はクラスアクションの成立要件として最も争われてきたものであるが、従来、認定の基準が緩く、濫用の要因となったとして、2011年以降、連邦最高裁判決によりその要件は厳格化されてきている。

ⅱ)多数性(NUMEROSITY)

個別の訴訟を併合するという手続では訴訟遂行が現実的でない程度の人数が必要とされる(事案に応じて個別に判断されるが、概ね30-40名程度が必要といわれる)。

ⅲ)典型性(TYPICALITY)

クラスを代表する原告(代表原告)の主張する内容が、クラス全体の主張として典型的なものであることが必要である。

ⅳ)代表の適切性(ADEQUACY OF REPRESENTATION)

代表原告の訴訟遂行がクラス全体の利益と利害の対立を起こすことがなく、公正かつ適切にその利益を反映できることが必要であるとされる。

② オプトアウト型の金銭的請求を行うクラスアクションに必要な要件(連邦規則23条⒝⑶)

多くの企業が巻き込まれるクラスアクションは、いわゆるオプトアウト型の金銭的請求を行うクラスアクション(以下、単に「クラスアクション」という)である。このクラスアクションにおいては、代表原告以外の訴訟に参加しないクラス構成員の利益を保護し、訴訟を集団的に取扱うことの有益性を確認するため、➀の要件に加え、以下の要件を満たす必要がある。

ⅰ)支配性(PREDOMINANCE)

クラス構成員に共通する法律上または事実上の争点が、個々の構成員の事情に比べて支配的であることが必要である。後述するとおり、支配性もクラスアクションの成立要件として最も争われてきたものであるが、共通性の厳格化に合わせ、2013年以降、連邦最高裁判決によりその要件は厳格化されてきている(但し、証券詐欺等の例外はある)。

ⅱ)優越性、管理可能性(SUPERIORITY,MANAGEABILITY)

優越性とは、クラスアクションによる解決が、公平性および効率性の観点から他の解決手段より優れていることを示すが、裁判所は、クラス構成員が個々の訴訟を遂行することの利益、すでになされている個別訴訟の持つ広がり、性質、クラスアクションの裁判所に訴訟を集中させることのメリットとデメリット、一つのクラスアクションとして管理することの困難性(MANAGEABILITY)等を考慮して判断するものとされる。

なお、➀②は、金銭的な請求を行うクラスアクションが成立するための要件であるため、原告は➀②の要件に該当することをすべて主張立証する責任を負う。したがって、被告の防御戦略としては、これらの成立要件は満たしていないという反証を提出し、クラスアクションとしては成立しないことを主張立証していくことが最も効果的であるとされる。

⑶ オプトアウト型クラスアクションとは?-従来型、わが国のオプトイン型新制度との違い

① 従来型の訴訟では、上述の通り、米国においても複数の原告が共同して訴訟行為を行うことを原則としたため、少額多数の共通被害を被った場合、どうやって原告を集団として集めることができるか、訴訟行為のイニシアチブをだれがとり、費用負担をどう行うか、訴訟の結果を集団にどうやって及ぼすか等、困難な問題があり、結局、訴訟遂行を行う方法が閉ざされ、泣き寝入りするしかないといわれてきた。

② オプトアウト型クラスアクションは、多くの被害者を代表する代表原告にこのような集団としてまとまりのあるクラスの成立を証明させるとともに、クラス全体の利益を保護する負担と責任を負わせる代わりに、クラス全体のために一人でも訴訟手続を遂行できる権限を与え、上記の問題点を解決しようとしたものである。

すなわち、訴訟提起時には同様の多数の被害者を代表すると主張する仮の原告(代表原告)が被害者集団である暫定的クラス(PUTATIVE CLASS)を設定して、誰からの授権もなくいわば勝手に訴訟を開始できることとした。その一方、代表原告がいわゆるプリーディング手続(訴状の提出、認否他さまざまな手続申立、クラスアクションの成立要件に関するディスカバリー等)を経て、裁判所が上述したクラスアクションの成立要件を審査するクラス認定(CLASS CERTIFICATION)(以下、「クラス認定」という)の手続において⑵➀②の要件をすべて満たしていることを証明した場合に限り、正式にクラスアクションとして成立することとして、クラス構成員の利益を保護するとともに、濫用的な訴えを排除しようとしたものである。

さらに、クラス認定がされた場合には、代表原告はクラス代表者(CLASS REPRESENTATIVE)、原告弁護士はクラス弁護士(CLASS COUNSEL)として認められ、その後は正式にクラス全体のために訴訟追行を継続できる。その結果、裁判所の判決、和解・取下の効果は最終的にはクラス代表者だけでなく、原則として、訴訟活動に関与しないクラス構成員全体を拘束することとなる。

これを代表原告以外の多くのクラス構成員の立場から見れば、代表原告が勝手に始めたクラスアクションの帰趨に拘束されてしまうのであれば、クラス成立の直後にその訴訟に乗り続けるか否か、特に和解等の際にはそのような和解の結果を受け入れるかどうかの自由意思が確認できる機会が必要である。そのために、クラス認定や和解時(和解のためのクラス認定がなされる)には、クラス構成員に対してその内容について可能な限りの通知と公告が行われ、個々の構成員がその内容を知ることができ、クラスに居残って訴訟の結果を待つか、自らクラスから離脱、除外(オプトアウト)されることを望むかを実質的に判断できる機会と情報提供が保障されることが極めて重視されている[1]。[1]過去の最高裁判例(Eisen vs. Carlisle & Jacquelin,417U.S.156,94S,Ct.2140)は、対象消費者への個別の通知には多額の費用が掛かるため、新聞による公告だけで通知を省略できるかという論点と、その費用負担についてクラス認定の可能性が高いので被告に分担を求めることができるか(クラス認定時に本案の判断をしてよいか)という論点が争われ、いずれも否定された。

このことにより、多くの少額被害を受けた被害者の立場では、訴訟活動自体には一切関与することなく、代表原告がその負担と責任で訴訟活動を行い、クラス認定や和解がなされたときに初めて通知・公告を受けて、特段の経済的な負担なく、これを受け入れるか、除外の意思表示をして離脱する(例えば、訴訟に参加しない、または自らより良い解決を求める等)か、を自由に選択できる。そして、積極的な離脱の意思表明をしなければ、その訴訟の結果次第ではあるが、自らの負担なく簡易な手続で救済を受けることができることとなる。

また、被告となる事業者の立場でも、同一の原因・被害に基づく多数の被害者に対する関係で、個別に訴訟を遂行する様々なコストの重複や、個別訴訟による判断が分かれるリスクを避けうるというメリットだけでなく、判決・和解等の効力によって、クラスの構成員から際限なく個別請求を受け続けなければならないという不安定な状況を遮断して一回的解決が図れるメリットがあるといわれる。

しかしながら、後述する通り、クラスアクションを支える様々な制度が正しく運用されることを前提として、「クラス構成員の利益保護」と「濫用防止」という基本理念に基づいたバランスのとれた適切なケースの選択、主導する代表原告/原告弁護士の適切性を含む成立要件の充足判断や和解内容の実質的審査に関する裁判所のゲートキーパー機能が十分に働かない場合には、極めて大きな副作用を生む劇薬になりかねないことは、米国での実務の歴史が端的に示すところである。

③ このような米国の経験と教訓を考慮して、わが国の新制度は、原告適格を特定適格消費者団体(以下、特定団体という)に限定し、対象となるべき被告適格、請求権の類型や賠償請求できる損害の範囲も限定した、二段階、オプトイン型の訴訟構造をとった。すなわち、第一段階の共通義務確認訴訟では、政府の認定監督を受けた特定団体だけが原告となって、対象消費者と原則として直接消費者契約を締結した相手方事業者に対して、法定の請求権と損害の範囲に限り、訴訟提起を行うことができる。そして、裁判所の確定判決または裁判上の和解等により相手方事業者の共通義務(対象消費者に対して金銭賠償すべきとする抽象的な義務)が確認された場合には、第二段階として、個々の対象消費者に対して破産手続における債権届出類似の債権の簡易確定手続が開始されるが、対象消費者がその手続に参加、加入するためには特定団体に個々の権利確定・回収手続のための包括的授権(オプトイン)を行う必要があることとした。その結果、第二段階で争いがなければ、そのような対象消費者は特定団体を通じて迅速、簡易、安価なコストで、救済を受けることとしたものである。

したがって、クラスアクションは、クラス構成員は除外(オプトアウト)を申出ない限り自動的に拘束される一段階・オプトアウト型、我が国の新制度は、第一段階の共通義務確認訴訟がどんなに有利な結果であっても、第二段階において対象消費者が特定団体に授権の意思表示を行い、簡易確定手続に加入しない限り、その判決等の効力が及ばない、二段階・オプトイン型とされる。

⑷ クラスアクションの歴史と濫用を巡る議論

クラスアクションは、1966年の連邦規則の改正により登場した当初は、同一の原因に基づく場合でも、特に被害の内容、因果関係や州による法体系(特に不法行為の成立要件)がまちまちで、一つの訴訟としてとらえることが困難な類型(当初はその典型例はPLや大規模事故被害等の不法行為といわれていた)には適さないといわれ、1980年代くらいまでは謙抑的に運用されてきたといわれている。しかし、PL、薬害、アスベスト被害、大規模事故等の救済の必要性が叫ばれる一方、クラスアクションの要件(特に共通性・支配性)解釈の大幅な緩和、米国特有の制度の濫用(陪審制度、懲罰賠償制度、ディスカバリー制度、州裁判官の公選制、原告弁護士の完全成功報酬制度等による複合要因で起きるといわれる)や原告弁護士による有利な訴訟地漁り(FORUM SHOPPING)の横行により、「クラスアクションは突然変異した」と称されるくらい、大規模不法行為等あらゆる分野に急激に拡大した。さらに一部の原告弁護士によるクラスアクションのビジネス化、濫用的和解事例や大企業へのバイアスの強い陪審による被告会社の存立をも危ぶませるような巨額の賠償認定により、「クラスアクションは合法的な恐喝である」「原告弁護士だけが儲けて消費者救済がなされない」「米国産業の競争力をそぐ」等の強い社会的批判が高まった。

このような批判に対して、クラスアクションの濫用を防止するため、TORT REFORM(不法行為制度改革運動)による様々な法・規則改正(その代表例は、後述する2005年の「クラスアクション公正法」制定)がなされる一方、連邦最高裁は2011年以降、クラスアクションの成立要件を事実上厳格化する一連の判例や、消費者契約においてクラスアクションを排除する仲裁契約条項の有効性を認める等、クラスアクション制度の実質的な見直しとも思える判例を続けて出しており、現在に至るまでその基本的な厳格化動向は変わっていないといわれている[1]。

[1] Robert H.Klonoff, The Decline of Class Actions,90 Wash.U.L.Rev.p729(2013)等参照

2. 米国におけるクラスアクションの動向

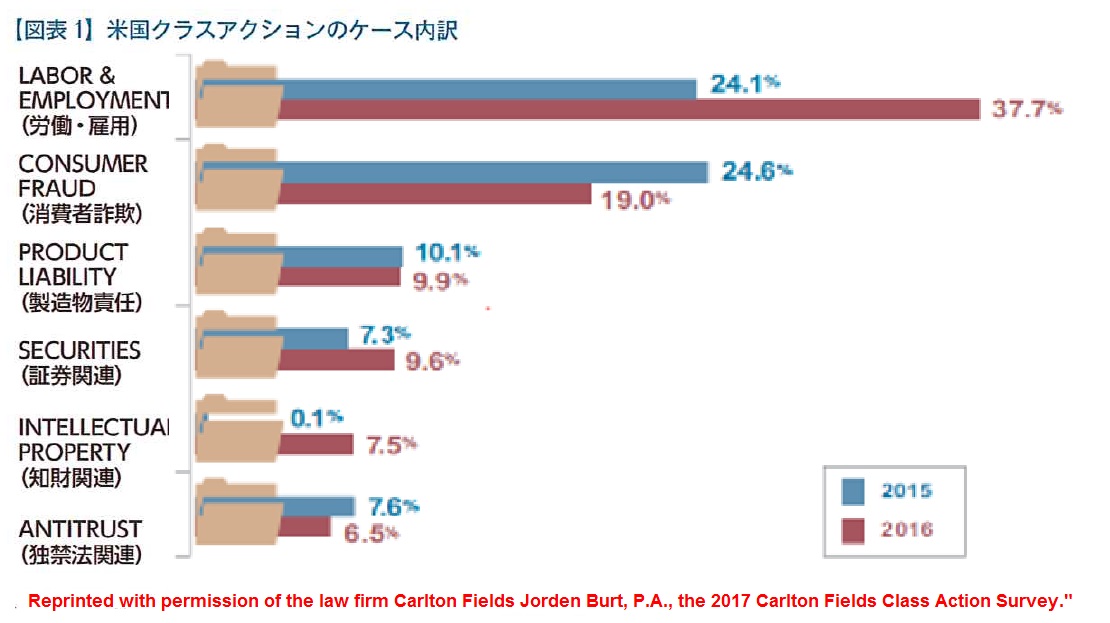

(図表1)

企業の立場からクラスアクションの動向を継続調査しているCARLTON FIELDS 2017 CLASSACTION SURVEY[1][1] at http://classactionsurvey.com/pdf/2017-class-action-survey.pdf ( as of April 15,2018), reprinted with the permission of the law firm Carlton Fields Jorden Burt, P.A, the 2017 Carlton Fields Class Action Survey(調査対象会社は規模、業種の様々なレベルから373社を選択)の調査結果を見ると、最近の全体傾向としては、対象会社の約54%の会社がクラスアクションを抱え(平均1社6件に及ぶ案件を抱えているという)、その内訳としては、(図表1)のとおり、労働・雇用[2]、[2] 2016年調査では、消費者詐欺(24.6%)が首位を占めていた前年調査と比べると、労働・雇用関連が前年の24.1%から約1.5倍の37.7%に躍り出ているが、その理由としては、近年増加している労働訴訟は、従前多かったような差別問題を理由とするものではなく、米国の公正労働基準法(FLSA)違反を理由とするもの(Wage & Hour訴訟)で、労働者の生活賃金保護をマニュフェストの一内容としたオバマ前大統領の政策下で同法が改正され、また多くの州で最低賃金の引き上げが行われたことが影響しているとの指摘が多い。

消費者詐欺、製造物責任、証券関連、知財関連、独禁法関連の順で相変わらず上位を占め、裁判所の厳格化動向はあるものの、クラスアクション全体としては依然減少はしていない。また、対象会社のクラスアクションに対する認識や対応姿勢については、程度の差はあれ、クラスアクションはインパクトの大きい、「会社のリスク管理上の重要課題」(「日常ルーチン」と答えた会社が4割程度ある中で、「会社の存立をかける」または「最もリスクの高い問題」と答えた会社は1/4、「複雑で重要な案件」と答えた会社は1/3に及ぶ)ととらえて、「あるだけのリソースをかけて争う」または「積極的に争う」という会社は3割に、また「合理的なコストをかける」という会社も2割に及んでおり、相当のリソースをかけてクラスアクションを処理していることがうかがえる。このような中で、63%程度の会社はそのクラスアクションを和解で解決し[3]、[3] なお、連邦裁判所統計によれば、連邦裁判所で1996年から2005年までにクラス認定された案件の9割は和解で解決されたという。そのうち62%の会社は、和解のタイミングとしてクラス認定の前に和解していると回答していることは、被告にとっての訴訟追行の困難性と、不測のリスク回避のため、そのタイミングを含めた和解の重要性が改めて確認できるものといえよう。

3.クラスアクション手続の概要と運用上の問題をめぐる諸問題

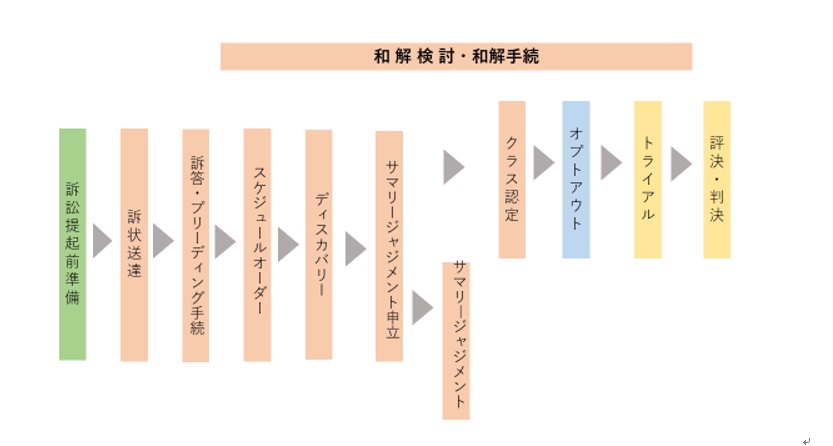

⑴ クラスアクションの手続の流れと一般的な留意点

以下は、クラスアクションの手続の流れを簡単にイメージ化した図である。手順をそれぞれ説明することは割愛するが、日本企業から見て大きな問題となりうる証拠開示手続を述べた後、訴状送達以降の手続の流れはクラスアクションの防御戦略、和解戦略の中で解説する。

(図表2)

4.クラスアクションにおける証拠開示手続をめぐる問題

⑴ 米国における証拠開示の意味と背景

わが国を含め、大陸法系の訴訟では、基本的な傾向として裁判所が職権で裁判を進め、証拠の収集発見も原則として当事者自らが所持している証拠を基に審理を進めることに対して、英米法系の訴訟、特に米国訴訟では、クラスアクションに限らず、原則的にいわゆる「当事者主義」(訴訟の手続・真実発見は当事者が主体的に行い、裁判所は手続上の問題や法律判断を要する問題が生じたときを除き、原則として介入しない)の徹底と、「陪審制」による、陪審と裁判所の役割分担(事実認定や損害賠償の範囲等は素人の陪審が決定し、裁判所は訴訟手続と法律問題だけを決定する)を前提に訴訟手続が進められる。

当事者主義においては、証拠は当事者が収集することが原則であることから、その実現のための武器平等を確保するため、訴訟においては相互に相手方が保有する証拠開示を要求した場合には、自らに有利か不利かは問わず、その訴訟に関連性があるあらゆる証拠類(秘匿特権等により保護されるものを除く)を相互に開示し、利用できることが必要であり、そのためのさまざまな制度が定められており、厳格な運用がなされている。そのため、まず、証拠開示手続は当事者が誠実にルールに従って、かつ、自らの負担と責任により実施すべき手続であるという認識が必要である。そして、訴訟審理上きわめて重要で、訴訟手続上、労力とコストをいかに効率よくコントロールしながら誠実に対応できるかどうかにより、訴訟の行方をも左右するものであるという意識で管理体制を整えるべきである。

以下では、上記を前提として、訴訟が予期できる段階での注意事項、訴訟開始後の手続、秘匿特権等による保護制度と注意点、および、これらの要請に対応するための平時からの体制整備の重要性について、解説する。

⑵ 訴訟が予期できる段階以降の留意点

➀LITIGAION HOLDの必要性

米国においては、訴訟における開示要求に備えて証拠類を保護するため、訴訟提起前であっても少なくとも訴訟が予期されることが客観的に明らかになった時点(相手方の単なる法的要求を越え、訴訟提起が合理的に予測(reasonably anticipate)できる時点)以降、関係証拠類が破棄されたり、変更されたりしないよう、両当事者は原状通り保存する義務を負う。この義務は「LITIGATION HOLD」と呼ばれるが、このことを通じて、訴訟後のディスカバリー手続において要求があれば保存された情報が遅滞なく提出できるよう準備しなければならないことをも要請されていると解されている。

特に現代の訴訟では、紙やフィルムといった従来の媒体にとどまらず、電子ファイル、電子メールに代表される電子媒体に記録された膨大な量の情報が主役となる。これに対するディスカバリーは「e-DISCOVERY」:ELECTRONIC DISCOVERYと呼ばれ、いわゆるフォレンジック技術(電子的な技術により、大量なデータの検索、整理、発見を行い、また、データの作成・変更・廃棄等の経歴情報(メタデータ)を明らかにでき、さらに削除された情報も再現することすら可能)を利用して、破棄・変更されたものを含めて膨大な電子データに関するディスカバリーが原則としてなされる。関係証拠が原状通り保存されていない場合にはそのことが露見する例も多く、その結果、それだけで法廷侮辱として罰金や制裁金の対象となったり、相手方が負うべきディスカバリーの費用や弁護士費用を負担させられたり、訴訟手続上、破棄・変更された関係の証拠類はすべて原告の主張通りと解釈され被告側の不利に取扱われる結果、敗訴を含む厳しい制裁が課されることとなる[1]。[1] 連邦規則37条の2013年改正により、以下の規制が追加されている。New Rule 37(e): Failure to Preserve Electronically Stored Information. If electronically stored information that should have been preserved in the anticipation or conduct of litigation is lost because a party failed to take reasonable steps to preserve it, and it cannot be restored or replaced through additional discovery, the court: (1) upon finding prejudice to another party from loss of the information, may order measures no greater than necessary to cure the prejudice; or 2) only upon finding that the party acted with the intent to deprive another party of the information’s use in the litigation may: (A) presume that the lost information was unfavorable to the party; (B) instruct the jury that it may or must presume the information was unfavorable to the party; or (C) dismiss the action or enter a default judgment. 2 A litigation hold is a process that an organization uses to preserve all forms of relevant information, both electronic and hard copy alike as well as tangible things, when litigation is reasonably anticipated.

したがって、このような義務を負うこととなった時点以降、関係部門はもとより、特に普段は関心の薄いトップマネジメントを含めて、関係者に対して如何に真摯に証拠類の保護をさせるかは、訴訟を有効に防御し、コストを最小化するための必須の事項である。以下の事項は、米国訴訟のリスクが想定される会社にあっては、米国訴訟のリスク管理の基本的事項として、法務部門内だけではなく、普段から社内教育等を通じ社内に徹底しておくべきであろう。

② いつ、どういう対応を行うべきか

LITIGATION HOLDは、訴訟情報の入手(米国では送達前でも裁判所に訴状がファイルされた時点で公開される:Docket情報と呼ばれるが、他の米国弁護士もこの情報を察知すると、原告・被告それぞれの立場での関与を求めて当事者にアプローチすることが多い)や訴状送達等、訴訟提起が確認されたときはもちろん、それ以前であっても米国訴訟提起が合理的に予測できる時点(たとえば、通常のクレームを越え、法的問題として交渉し解決見込みがない場合で相手方が訴訟提起を警告するような事態)や、原告代理人から訴訟提起を前提とした書類等の保存請求がなされた場合にはその義務が発生する。そのような場合は、法務部門は専門の弁護士と連絡を取り、以下の事項を直ちに実行すべきである。

ⅰ) 関係の情報を共有したうえで、社内体制を整備し、有利不利にかかわらず、必要な関係者および関係証拠類を幅広に特定し、一度ならず証拠類の保存等について必要な通知・確認を繰り返し行う。

ⅱ) 経験豊富で独立した第三者であるディスカバリーベンダー(米国だけでなくわが国にも信頼できる会社が数社ある。以下、「ディスカバリーベンダー」という。)を介して、関係証拠類の確実な保存を行い、会社としては必要十分な措置をとったことについて、紛争になった場合でも立証できるよう、しっかりと記録を残す。但し、外部ベンダーとのコミュニケーションに秘匿特権がかかるよう外部弁護士の指示、ないしは法的なアドバイスを求める形にしておくべきである。

ⅲ) 特に米国訴訟になれていない会社においては、突然の訴訟に関する通知や訴状送達等により慌てふためき、指摘されている事実の有無や法的な問題の有無等について経営陣や上司に報告するために、弁護士の関与なく社内調査を行い、情報収集、整理、分析し、評価したりするコミュニケーションが、かえって、取り返しのつかない不利益を引き起こすことがありうることを肝に銘じるべきである。すなわち、たとえ法務部門が関与していても、後述する秘匿特権・ワークプロダクト等の保護を受けない形で(外部)弁護士の指示・関与なく、作成、整理等のなされた情報は、すべて証拠開示手続で開示の対象となり得るので、結果的には自らに不利となる自白的な証拠となりうるものをわざわざ作成して原告に提供することになりかねないことに留意すべきである。

したがって、LITIGATION HOLDを行う際のポイントは、「訴訟が予測された時点」から、「弁護士の指示に基づいて、確実に保存すること」だけでなく、「弁護士の指示に基づかず、調査、収集、分析、整理等を行うこと、特に新しい証拠類となるものを絶対に作らないこと」を関係者に周知・徹底することである。また、例えば、親会社・子会社等の関連会社間であって不用意に連絡を取り合うと、別の法人格であることから、秘匿特権の放棄と看做されることもあり得るので、要注意である。

③ 関係者および関係書類特定と保存に関する留意点

訴訟提起後のディスカバリーでは、秘匿特権等のあるものを除き、原告の主張と関連性がある情報であれば、広くすべてが対象とされ、原則として開示を拒否できなくなる。保存すべき情報として、関連性のある文書、図表、電子データ、EMAIL、音声等を含む情報が、まずどこにどのように保存されているか、関係者はどの部門にいるかについて広めに対象とし(対象が広範囲にわたる場合、弁護士がヒアリングを行うケースもある)、おおむね次のような2段階の仕組みで、確実に保存されていることが確認できる体制をとることが多い。また、保存の信頼性の確保のために、訴訟の進行に応じて、このような作業を複数回繰り返して行うことも必要な場合がある。

ⅰ) LITIGATION HOLD 通知(通知内容、通知ログ、対象者からの確認書を保存すること)

対象部門、対象者を広めにとり、以下の内容の通知を行い、対象部門・対象者から通知を徹底し、確認した旨の確認書を取得する。

- 制度の説明・保存すべき事情・義務、保存すべき関係情報、期間

- 秘密保持の必要性、秘匿特権の説明

- やるべきこと(指示に従った保存、LITIGATION HOLD確認書の提出)、やっていいこと(相談窓口に連絡・確認したうえで明確に関係のない書類、情報の処分)、やってはいけないこと(関係情報の変更・改竄・破棄・隠匿、関係情報に関する秘匿特権のかからない新しい文書等の作成)の明示

- 弁護士がヒアリングを行う可能性があること

- 相談窓口・連絡先

ⅱ) 弁護士のヒアリング等を通じた関係情報保持者(CUSTODIAN)の確認とディスカバリーベンダーによる情報の取得・保存・凍結

ⅰ)の対象部門・対象者のうち、具体的に関係情報を有する関係者、情報内容、媒体を特定し(このうち特に重要な対象者はKEY CUSTODIANとして特に厳密に管理することもありうる)、ディスカバリーベンダーに依頼して、その情報を電子的に抽出・複製し、変更やアクセスできない形でメディアに記録して、鍵をかけて保存してもらう。このような一連の作業を記録として保存することで、CHAIN of CUSTODY(原告に提出されるべき情報について、他の独立媒体に移されても原状のまま確実な保存が継続している証明ができること)が確保され、実際にディスカバリーが始まった際には、この保存媒体をベースに、重複排除、キーワードによるソート、翻訳、分析、秘匿特権等による保護書類の除外、相手方に対する情報開示を行うにあたり、信頼性を確保しながら、余分なコストや時間をかけないで連続的に進めることができる。米国訴訟で最も費用がかかるといわれるディスカバリーのコスト削減のためには、保存から書類提出までのこの一連の手続について、いかに信頼性を保ちながら、翻訳を含めて効率よく、低コストでできるかがカギとなる。そのためには米国の弁護士だけでなく、日本の会社の文化や書類作成の実務に詳しい日本の弁護士、そしてできれば国境を越えたクロスボーダーの紛争解決戦略に詳しい弁護士による法的アドバイスやディスカバリーベンダーの助力が有効であり、そのような弁護士等を起用することが望ましい。

なお、特に使用中のPCやサーバーは継続使用が必要な場合、その時点の情報を大規模媒体に抽出・複製・保存した後、利用者に返却して継続使用を行うことができるとするのが通例である。

④ LITIGATION HOLDと書類保存年限(RETENTION PROGRAM)等との関係

米国訴訟との関係では、米国で直接事業を行っている場合だけでなく、特に米国に子会社等の拠点を有する等、子会社等が訴訟リスクにさらされる場合、親会社も訴訟の対象となったり(特に商品企画や設計等対象請求に関連する業務の一部を分担している場合や、米国において親会社の事業内容を分担し、役員が共通等、一体性がある場合)、少なくとも子会社のディスカバリーが親会社に及んだりすること(特に事業戦略、商品企画、設計・製造等で親会社が実質的に関与している場合、親会社は子会社に対するCONTROLLING PARTYとしてディスカバリーの対象となりうる)は避けられない場合がありうる。

このような場合に、平時から書類保存年限を定めた社内ルールに基づき規定された保存年限のとおり定期的に確実に廃棄している結果、すでに書類等のデータがないことについては問題とはならないが、どのようなルールを定めていても、上記のような子会社または親会社自体に一旦、米国での訴訟提起の可能性が発生した場合には、LITIGATION HOLDの義務が発生することから、その時点で現存している関係書類等のデータはすべて保存の対象となり、仮に廃棄する仕組みがあってもただちにこれを停止し、保存しなければならない義務が発生する。

この関係で、特に注意を要するのが、書類保存年限、バックアップテープ、EMAIL自動削除システムとの関係であるが、事業上の必要性とリスク・コストとのバランスを考慮し、専門家の意見も徴して、自社に最適な仕組みを構築すべきであろう。また、そのような仕組みを構築するだけでなく、確実に実行されるよう従業員レベルでのトレーニングや定期的な監査も重要である。

ⅰ) 書類保存年限との関係

日本企業は、わが国の訴訟にディスカバリー制度がなく、将来の国内訴訟に備えむしろ自らに有利な書類を確保しておくため、過去の書類等のデータについて廃棄すべき年限を一般的に長く設定している傾向がある。特にメーカーにあっては、1995年の製造物責任法施行をきっかけに、国内で10年の除斥期間を超えて保存するケースもあり、米国訴訟に巻き込まれた場合に、書類保存年限上保存しているはずであるとして、大量の書類の提出を求められることもまれではない。さらに問題は、書類保存年限が実質を伴わず、実際には保存年限を超えて保存していたり、逆に保存すべき年限前に廃棄されていたりすると、保存年限による説明でかえって混乱を生じ、提出すべき書類を隠しているとか、訴訟提起後に廃棄したのではないかという疑いを受けることも少なくない。

書類等の保存年限をどのように定めるかは、事業上の必要性を考慮すべきであり一概に言えないが、少なくとも米国訴訟対応上は、書類等の性格、利用の必要性、コストと、米国訴訟によるリスク・コスト等を対比・考慮して、メリハリをつけた管理方針に基づき、適切な保存期間を設定することが望まれる。たとえば、法定保存年限が定められている書類や、後になって保存されていなければ事業上運営に困難をきたす可能性のある基本的な経営管理方針、基本的な設計資料や発明を確実に独自に行った記録等は長期に保存する一方、EMAILや業務関係の様々な報告書やメモ等の日常コミュニケーションに係るものは不必要に長く保存させないことは、ディスカバリーによる予期しない不利な情報開示の発生防止やコスト管理上も有用である。また、より重要なことは、LITIGATION HOLDの発動の手順や確実な廃棄停止の仕組みのルール化を行うとともに、LITIGATION HOLDの義務がない時点では、定期的な「書類廃棄日」等の設定により、継続的にかつ日常活動として、各部門でルール通り廃棄していたことが後で証明できるルーチンを確立し、それを確実に実行するトレーニングや監査を行なっておく必要があることである。

ⅱ)バックアップテープの保存年限

特に過去においては、HDD等の保存媒体の価格が高かったため、早めにバックアップテープに保存させ、バックアップテープを長期に保存することもありえたが、このようなバックアップテープもディスカバリーの対象となるため、その保存年限にも注意すべきである。

ⅲ)EMAIL自動削除システムの設定の可否と確実な停止

米国判例で実際に問題にされたケースとして、被告会社はEMAILの保存量が膨大で廃棄判断を従業員自身に任せていると廃棄が進まないことから、作成後一定期間たったEMAILを会社が自動的に削除する仕組み(AUTOMATIC DELETION SYSTEM)を運用していたが、訴訟提起によりLITIGATION HOLDの義務が生じたにもかかわらず、これを停止せず漫然と削除をしていたというケースがあり、被告会社は厳しい制裁を受けた。理論的には、LITIGATION HOLDに対して確実に廃棄を停止することができれば問題はないが、特に米国訴訟が複数起きる可能性がある会社・部門については、どの時点でどこまで停止すべきか判断が難しいケースもありこのような仕組みを導入しても機能しない恐れがあることに加え、さらに、廃棄を停止せず廃棄してしまった部分について、義務違反について過失や悪意がなかったことについて事実上被告会社で立証しなければならない可能性もあり、その採用の可否については慎重に検討すべきであろう。(続く)

【BDTIについて】

役員研修は、実施している会社も多いとは言えず、研修内容も会社によって違います。まだまだ役員研修の分野は未発達です。会社役員育成機構(BDTI)では、各種セミナーに加え、会社法、金商法、CGコード、財務、ケーススタディなど役員として基本的な知識を身につけるための研修一日役員研修「国際ガバナンス塾」をはじめ、一日役員研修英語版のBoot Camp、役員だけでなく現場の方々にも基礎的な会社法やコーポレートガバナンスを理解していただくためのeラーニングなど多様な研修を行っています。