とても参考になりますが、下記の点について、実はドイツだは組合代表者が監査役会の半分を占める法律を作ったのは、戦争後に占領していたイギリスでありました。また、日本はより「ステイクホルダー主義に基づくエクイティガバナンス」を貫くのであれば、一時退職金に現金積立をして企業年金の積立率を100%にすることからはじめればいいと思われます、、、。

「著者がガバナンス改革のお手本としているのは、ドイツである。1999年には日本とドイツのGDPの差は2倍だったが、今では2割程度に縮まっている。それはシュレーダー政権の改革による成果であり、その柱の一つがコーポレートガバナンス改革であった。

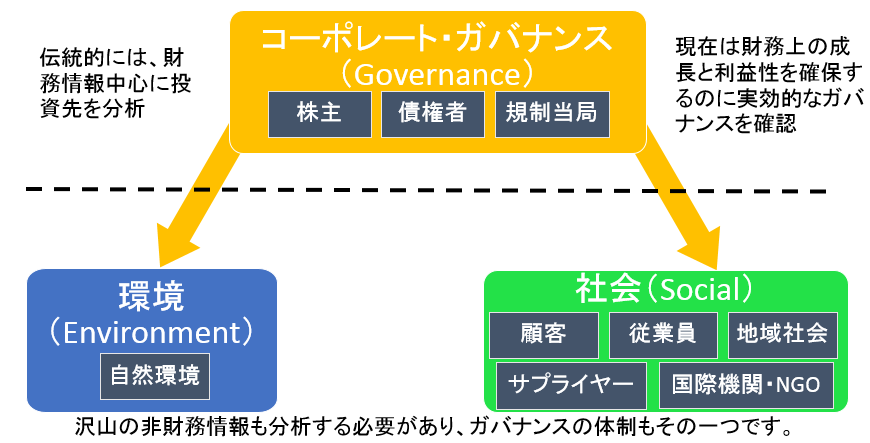

では、なぜコーポレートガバナンスが、企業の稼ぐ力につながるのだろうか。それはガバナンスによって「経営陣の不作為の暴走」を止めることが可能だからだという。90年代以降の日本企業は、経営者や経営陣が必要なリスクを取らず、非連続な成長を極端に嫌った。その結果として、長期にわたり低成長、低収益に甘んじてきたと分析する。ドイツのガバナンス改革はここにメスを入れて、稼ぐ力を回復した。

Proposals for Raising Productivity

Proposals for Raising Productivity BDTI代表理事 ニコラス・ベネシュが講師を務める、「コーポレートガバナンス・コード」フォローアップセミナーが4月27日(水)13:00~17:00 みずほ総合研究所 セミナールームにて開催されます。

BDTI代表理事 ニコラス・ベネシュが講師を務める、「コーポレートガバナンス・コード」フォローアップセミナーが4月27日(水)13:00~17:00 みずほ総合研究所 セミナールームにて開催されます。