政策保有株式

数多くの3月決算の上場企業が6月末までに定時株主総会を経て有価証券報告書を提出した。この中にはとても有用な情報が含まれています。今月は「政策保有株式」を取り上げます。

1,775社の「政策保有株式」の平均値は34,861百万円で、1年前の40,389百万円に比べて13.7%減少した。もちろんこの数字は注意深く取り扱うべきですが、その減少幅はTopixが 2018年3月末の1,716.30から2019年3月末の1,591.64に7.3%減少したよりも大きかった。

政策保有株式

数多くの3月決算の上場企業が6月末までに定時株主総会を経て有価証券報告書を提出した。この中にはとても有用な情報が含まれています。今月は「政策保有株式」を取り上げます。

1,775社の「政策保有株式」の平均値は34,861百万円で、1年前の40,389百万円に比べて13.7%減少した。もちろんこの数字は注意深く取り扱うべきですが、その減少幅はTopixが 2018年3月末の1,716.30から2019年3月末の1,591.64に7.3%減少したよりも大きかった。

経産省は、6月28日、「公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」を公表しました。同指針は、MBOに加えて支配株主による従属会社の買収も対象にし、企業価値の向上と株主利益の確保の観点から我が国企業社会において共有されるべき公正なM&Aの在り方として、原則論を含めた考え方の整理と、その考え方に基づいた実務上の対応について改めて提示するため、2007年に策定されたMBO指針を全面改訂したものです。

経産省は、6月28日、「コーポレート・ガバナンス・システム研究会(CGS研究会)(第2期)」における議論に基づき、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(グループガイドライン)を策定しました。

金融庁は、6月11日にOECDが「OECDコーポレートガバナンスファクトブック2019」(原題:OECD Corporate Governance Factbook 2019)を公表したと発表しました。

ファクトブックの詳細につきましては、以下をご覧ください。

「[1]全般概況

ここ数年、コーポレート・ガバナンス(CG)改革の影響を受けて、日本企業のCGは確実に変化しつつあり、株主との対話の場としての株主総会も変貌してきたのは明らかだと思います。当社の株主総会も、参加者は増加傾向にありましたが、今年は更に大幅に増えて、質問も活発で以前と比べると明確に活性化してきたと言えます。しかし、形だけでなく実質的に本当に企業体質は変わったのか、株主と本当に真摯に向き合う株主総会になっているか、その真価を見定めるためには暫く時間が必要です。

●一昨年から、会場が利便性の高いベルサール東京日本橋に移り、参加者は着実に増えています。昨年10月に単元株式数を1,000株から100株に変更した影響もあったのでしょう、今年は更に大幅に増え、会場はほぼ満員状況でした(2017年700人、2018年800人、本年1100人强)。

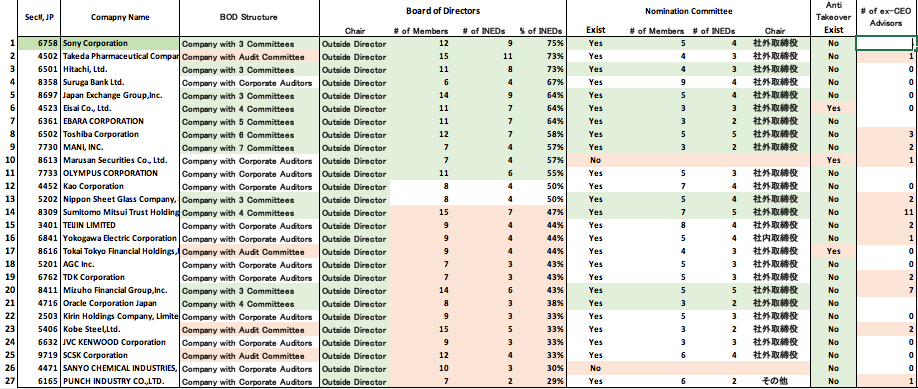

取締役会の議長

今月は取締役会の議長に注目してみたいと思います。

約1,800社の中で取締役会の議長を社外取締役が勤めている会社はわずかに27社しかありません。取締役会の舵取りを社外の取締役(独立取締役でない場合も含む)に託すというのは、どれだけ抵抗があることかみて取れます。下記がその27社です。

東証は、5月15日、「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2019」を公表しました。今回の白書は、2018年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂において、変更・新設された原則についても、対応状況の分析を行っています。

「 株式相場は1月の大幅下落後の変動の激しかった3ヶ月間とは異なり、4月の相場は変動が少ない比較的しっかりした展開となった。CGレーティング・スコアTop20株価はそのような環境おいて、4月末にかけてTopix, JPX400の両株価指数に対してアウトパフォーマンスを拡大した。 」

レポート全文はこちらよりダウンロードできます。

現在の企業は、業界を問わず、新たな規制やサイバーリスク、および地政学的リスクなど大きな課題に直面している。このような環境の中、競争力を維持していく為に、取締役会の役割はますます重要となってきている。

実際、取締役会が率先して業務効率化への取り組み、および異なる部署や人間同士の連携を高めている企業ほど、競争力維持のみでなく新規事業への参入や株主に対する企業価値の提供などに対しても高い評価を得ている。このような企業では、取締役各々がこれまでの古い体質から脱却し、積極的にこれまで以上の役割を担うよう努めている傾向が高い。また、その為の最新テクノロジーを常に注視し、積極的に活用している。